2022年も早いもので12月。例年、街がイルミネーションで彩られる時期になりました。

昨年まではコロナ禍の影響で自粛するケースが目立ちましたが、今季は例年の街の風景が少しずつ戻ってきたような気がします。冬の寒空の下、鮮やかに光り輝くイルミネーションを眺めてみると、活力が湧いてきたり、感傷に浸ったりと様々な感情が自然と芽生えます。

どうやら光には、人を惹きつける力があるようですね。

さて、今回のコラムのテーマもまた「光」。街のイルミネーションではなく、室内空間における「照明」という名の光を特集してみたいと思います。

オフィスの照明というと、壁に備え付けられた集合スイッチをON/OFFして、エリアごとの蛍光灯を制御する…そういう姿は、一昔前になりつつあるのかもしれません。現代オフィスにおける照明事情では、時代の要請に従い科学的・心理的要素がふんだんに盛り込まれた器具や、システムが多数リリースされています。

ひょっとすると、

- 生産性がなかなか上がらなくて困ってる

- 企業としての印象付けをしたい

- 社内コミュニケーションが円滑ではない

こんなお悩みが、照明によって解決できるかもしれません。

目次

オフィスの照明を科学する

90年代頃までのオフィスは、収容人数に応じた床面積を、できるだけ通勤・営業にアクセスの良いエリアで、予算に応じたビルグレードの物件を確保し、内装デザインはできるだけ機能的でお洒落なものを予算に応じて設えることが一般的でした。

一方、現代のオフィスでは、その基本はおさえつつも、さらに多くの要素が求められるようになりました。特に2010年以降では、ABW、WELL認証、健康経営オフィス、SDGsなど(※それぞれの用語の説明は本稿のさいごにまとめていますのでご参照ください)への対応が必要になりつつあります。

さらに、2020年のコロナ禍、発出された緊急事態宣言などの影響でテレワークを採用するケースが急増、多様性をもった働き方の導入が一層進みました。既に働き方改革の潮流に乗るのかどうかを悩む時期は過ぎ去り、どう自組織を適応させていくのかについて考えなければならない時期が到来しています。

そこで、注目していただきたいのが照明の持つポテンシャル。照明は、従業員の心身の健康や生産性の向上、環境問題といった非常に悩ましい課題に貢献する可能性があるのです。

詳しくみていきましょう。

生活や健康にかかわりの深い「サーカディアンリズム」

ココでは少しだけ、アカデミックな生物学の話をします。

人間を含むすべての生物は「体内時計」を持っています。この時計によって、昼夜の変化に合わせて体温や脈拍、ホルモン分泌など、体内環境を変動させる「生体リズム」が生み出されます。体内時計の周期には個人差がありますが、約25時間周期であることが分かっています。

体内時計のうち、特に生活習慣や健康とのかかわりが深いのが、地球の自転に合わせた約24時間周期の「サーカディアンリズム」(または「概日リズム(がいじつリズム)」)。日本語のとおり、「おおよそ一日のリズム」です。サーカディアンリズムは、脳波、ホルモン分泌、細胞の再生など多くの生命活動に存在しています。

ここでひとつ疑問が生じます。体内時計の周期は25時間、サーカディアンリズムの周期は24時間と、約1時間のズレがあります。しかし、人間は24時間周期のリズムで生活することができているという点。

それは、人間にはこの体内時計を24時間周期に修正する機能があるから。このズレを修正するために必要な材料のうち、代表格が「光」(その他には、「食事」や「時計」があります)。これらの材料によって、人間は体内時計をサーカディアンリズム(=地球の自転周期)に一致させているというわけです。

一般に、外で仕事をされるかたが身体のリズムを整えやすく、オフィスワーカーの身体のリズムが乱れがちなのは、自然光を浴びる機会に圧倒的な差異があるため。光によって身体のリズムを整えることは、昼間に仕事をする人にとって脳が活発な時間に業務に取り組めるため、非常に合理的なのです。

そこで、近年注目されているのが「サーカディアン照明」と呼ばれるプロダクト群。

サーカディアン照明は、調光調色機能による運用で、時間ごと明るさと光色を変化させることで屋外の環境に近づけ、室内を自然光と同じような1日の流れを作り出します。

このことによって、一日中オフィス内にいる場合でも、質の良い睡眠が実現できるため従業員の健康に役立ち、さらに仕事の生産性向上を目指します。

変化を促す調光調色機能

前項までに、体内時計を整えるためには自然光が重要で、照明によって疑似環境を創り出すことができることを学びました。ここでは、その環境を創り出すために必要な「調光調色機能」について解説していきます。

重要になってくる指標は以下の2つ。

照度 :光を受ける面の明るさ。単位面積当たりにどれだけの光が到達しているかを表わす

色温度 :太陽光や自然光、人工的な照明などの光源が発する光の色を、定量的に表すための尺度。低いほど赤く、高いほど青い

調光調色機能は、この2つの尺度を自在に変化させることで、その空間の用途に相応しい光を創り出し、快適な空間を実現するものです。

照度と色温度の関係には、ある法則性があります。たとえば、

・低い色温度の光(赤系)と低い照度の組み合わせは、焚火の炎のように穏やかで温かい印象

低い色温度の光(赤系)と高い照度の組み合わせは、暑苦しい印象

・高い色温度の光(青系)と低い照度と低い照度の組み合わせは、冷たい印象

高い色温度の光(青系)と高い照度と高い照度の組み合わせは、日中の自然光のような爽やかな印象

このような関係を、クルーゾフ効果(クルイトフ効果とも)といいます。これらの法則性を考慮しながら、照明を計画することが肝要なのです。

日中の自然光の下では、人間は交感神経が活発になるため高い覚醒状態。もっとも生産性の高い業務を行なうことができます。それに見合う室内空間の光は、高い色温度と高い照度の組み合わせ。集中ブースのような場所では、この高い色温度と高い照度に加えて、静かで人が少ないことも大切になります。

しかし、交感神経が活発になる照明の下では、疲労もより蓄積しがち。そのため、執務スペース以外の休憩できる空間は、低い照度と低い色温度を採用することで、ストレス軽減、リラックス効果を得ることができます。

リラックス状態では副交感神経優位となり、心拍数が抑えられたり、胃腸の働きが活発化したりします。また、筋肉がゆるみ血液の循環が良くなるため、体内の適度な代謝を促します。同時に、ストレスが軽減されると心のゆとりが生まれやすく、コミュニケーション活性化も期待できます。

■等価メラノピック照度

等価メラノピック照度とは、「体内リズムへの影響を考慮して表現される明るさ」を指します。ポイントはメラトニンの分泌。メラトニンには、体内時計とサーカディアンリズムを調節する働きがあります。

- ・等価メラノピック照度が高い…覚醒や集中を促す

- ・等価メラノピック照度が低い…睡眠やリラックス効果

一般的な用語ではありませんが、現在はWELL認証の評価項目にも入っており注目されています。

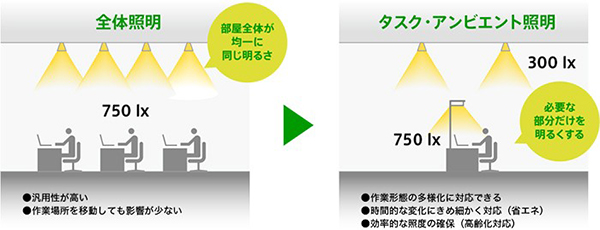

■タスク・アンビエント照明

オフィスでよく用いられるのは、天井に設置された照明によって、部屋の隅々まで平均的に明るくする照明手法。これに対してタスク・アンビエント照明は、業務を行なう場所や、作業の対象ごとに必要な明るさを配するスタイルです。アンビエント(室内全体の環境照明)照明とスタンドライトを組み合わせて適切なバランスを追求します。

バランスの良い照明下では、生産性の向上が見込まれると同時に、快適なオフィス空間が実現できます。また、必要なときに必要な分の照明を点灯させるため、省エネルギー効果も期待できます。

オフィス照明の豊富なバリエーション

オフィスの照明には直感型のLED照明がよく使われますが、種類はそれだけではりません。照明の種類を以下にまとめました。空間に必要な機能や企業の雰囲気、目指す空間デザインに応じて適切な照明器具を選択します。

ウォールウォッシャー

天井付近に設置、壁を照らすための照明。演出用に利用されることが多い。

使用頻度の高いエリア:エントランス

シーリングライト

天井に設置してフロア全体を均一に明るくする。棒状のものや電球タイプなど形状はさまざま。長時間滞在する場所に適している。

使用頻度の高いエリア:執務室

スポットライト

光を照射する方向を変えられるのが特徴。ロゴなどのデザインを強調する目的で利用されることが多い。

使用頻度の高いエリア:エントランス、展示スペース

スタンドライト

置き型のため、自由に配置を変えられる。床に置いて使うフロアスタンド、テーブルのような家具の上で使うテーブルスタンドの2種類がある。

使用頻度の高いエリア:コミュニケーションエリア、リラックススペースなど

ダウンライト

天井に埋め込んで設置する小型照明で、小さな光源を使用し真下を照射する。埋め込み型のため天井をフラットに見せることができる

使用頻度の高いエリア:エントランス、アプローチ

ブラケットライト

壁や柱、展示物などを照射し、意図的に影を作ったり、そのやわらかい光でぼんやりと室内を照らすなど、演出効果として用いられることが多い。

使用頻度の高いエリア:エントランス、階段、アプローチ

ペンダントライト

コードやチェーンを使った吊り下げ式の照明。存在感があるため空間のアクセントとして効果大。華やかな印象を与えるシャンデリアもペンダントライトの一種。

使用頻度の高いエリア:エントランス、会議室

照明は、上記の特徴に加え調光調色や人感センサーなどの機能が付いたものなど様々な種類の製品が存在します。一般的なオフィスは、既に照明が設置されている状態を初期仕様として貸し出されるため、上記のような照明器具の中から新たに製品を選び設置する際には、取替工事が発生することも覚えておきましょう。

既存の照明から、オフィスの快適性や自社のオフィスデザインに調和する照明に変更する際は、あらかじめ必要な製品の数や費用、どのような照明機能を採り入れるかなどを検討確認しておくことがポイントです。

オフィスの雰囲気に見合い、問題なく設置工事ができる製品を選ぶために、オフィスデザインに関わる専門会社に相談をしながら進めるのがおすすめです。

さいごに

今回は、オフィスの照明を特集しました。本稿に登場した聞き慣れない専門用語は、このあとの一覧にまとめてありますのでご参照ください。

照明は、意匠面だけでなく仕事の生産性を上げたり、リラックス効果があったりと、その効果はじつに多彩。

FRSでは、オフィス空間デザイン、立地改善など、多様な引き出しを駆使してあらゆる企業様の課題解決に取り組んでいます。照明を用いた課題解決の事例も豊富。まずはお気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました!

(著:FRS広報チーム)

照明に関連する専門用語

- ●ABW

業務内容に合わせて働く場所を自由に選べるワークスタイル。Activity Based Workingの略。 - ●WELL認証

2014年に提唱されているビルやオフィスなどの空間を、「心身の健康」の視点で評価・認証する空間評価システム。 - ●健康経営オフィス

従業員の健康を保持・増進する行動や習慣を、企業が戦略的に誘発することでつくられる生産性の高い仕事環境。 - ●SDGs

地球全体の環境問題・差別・貧困・人権問題といった課題を、2030年までに解決していこうとする計画・目標。 - ●サーカディアンリズム

地球の自転周期である24時間の体内リズム。日本語では「概日リズム(がいじつリズム)」。脳波、ホルモン分泌、細胞の再生など多くの生命活動に存在する。 - ●アンビエントライト

空間内の環境照明。空間全域の基本となる明るさをつくり出す照明で、天井や壁面などの周囲を均一に照らす照明。 - ●タスク・アンビエント照明

作業スペースや対象物にとって最適な明るさを実現する照明計画。省エネや、生産性向上やリラックス効果も期待できる。「Task(作業) and Ambient(周囲) Lighting(照明)」の日本語訳。 - ●照度(しょうど)

光を受ける面の明るさ。単位面積当たりにどれだけの光が到達しているかを表わす。単位は「lx(ルクス)」。 - ●自然光(しぜんこう)

太陽光や月の光。天候や時間によって照度や色合いが変わる。 - ●光源(こうげん)

自ら光を発する発光体。ただし、広義には他から光を受けた反射や屈折等により光を放つ物体も光源に含む。 - ●高演色(こうえんしょく)

照明を当てた対象が、自然光を当てた場合と近い色合いに見えること。より自然な色で、美しく見せることができる。 - ●色温度(いろおんど)

太陽光や自然光、人工的な照明などの光源が発する光の色を、定量的に表すための尺度。低いほど赤く、高いほど青い。単位はケルビン(K)。 - ●クルーゾフ効果

色温度と照度の組み合わせによって、ある光が「快適」または「不快」と思われる傾向があるとする心理効果。クルイトフ効果とも。 - ●メラノピック照度

体内リズムへの影響を考慮した上で表現される明るさ。

※輝度、明度などについては本稿では割愛させていただいております