2024年も12月に突入、いよいよ寒さも極まってきました。

今シーズンも乾燥による体調不良や肌荒れ、感染症もこわい時期の到来です。小学校などではインフルエンザが流行し始めており、都内でも学級閉鎖した学校のニュースも。

オフィスでも、寒さ対策や感染症についての話題が増えているのではないでしょうか。

さて、オフィスの空気を快適にしようとするとき、室温を一定に保つことに意識が向きがちですが、同じくらい重要なのが湿度管理。温度と湿度には、密接な相関関係があるのです。

湿度が低すぎると乾燥による弊害が懸念されますが、湿度が高すぎてもカビやダニの発生原因に。加湿し過ぎてもいけないし、乾燥させ過ぎてもいけない…。そんなややこしい湿度管理ですが、ウェルビーイングの観点からもオフィス空間を快適に保つことは大切です。

今回のブログでは、正しい湿度管理について一緒に学んでいきましょう。

目次

湿度管理はなぜ大切なのか

労働者の安全と健康の確保、快適な職場環境作りを促す労働安全衛生法では、空調設備を設けているオフィスは湿度を40%~70%に保つ努力義務を定めていますが、この数値はあくまでも目安。実際には、快適な湿度は労働環境や作業内容、個人によっても大きな差異があります。

とはいえ、湿度管理は前述のように健康面・衛生面から欠かせません。また、適切な湿度管理は業務集中力にも良い影響を与え、パフォーマンスの向上が期待できるという報告も。

「暑い」とは、どのようなときに感じるのか

「暑い」は、快適さの反対側にある状態の筆頭格。ところでヒトは、どんなときに「暑い」と感じているのでしょうか。

「外気温が高ければ高いほど、湿度が高ければ高いほど暑い」そのように考えるかたが多いかもしれません。じつは、コレは少し違っています。正しくは、

体温を保つために生成した余分な熱を放出しにくいときに感じるのが「暑い」という感覚

なのです。ヒトは、ほとんどの哺乳類や鳥類と同じ恒温動物。恒温動物とは、周りの温度に関わらず自分の体温を一定に保つ能力をもつ動物です。

恒温動物は、体温維持のために、あらゆる器官・方法によって熱を生成しますが、ちょうど必要な量の熱を生成することができません。そのため、余分な熱は対外(=空気中)に放出しています。

しかし、周りの温度が高かったり、湿度が高かったりすると、熱をうまく放出できずに体内にこもってしまうことになります。このときに感じる感覚が「暑い」の正体。

つまり暑いと感じるためには、必ずしも周囲の気温が高い必要はないのです。

相対湿度と絶対湿度

湿度は、天気予報などで日常耳にするときにはパーセンテージによって表現されます。コレは「相対湿度」と呼ばれる数字。空気中には、気温ごとに水蒸気を含むことが出来る量の限界(「飽和水蒸気量」といいます)があります。その限界のうち、どの割合で水蒸気を含んでいるかを示しているのが相対湿度です。

しかし、より重要なのはパーセンテージではなく、水蒸気の量(=「絶対湿度」)なのです。

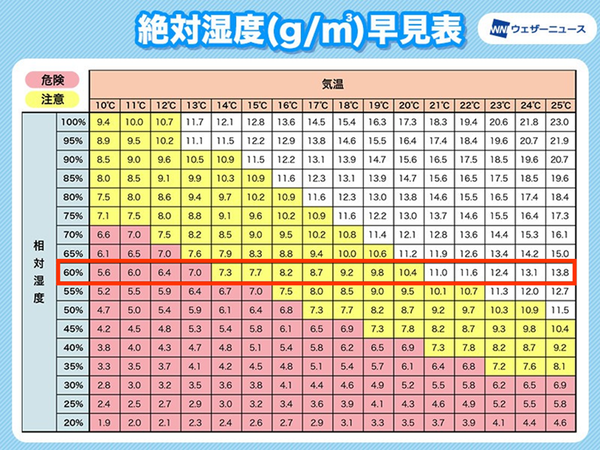

この表は、縦軸は相対湿度(%)、横軸は気温(℃)を表しており、インフルエンザなど感染リスクを3色に分けて表現しています。それぞれ赤いエリアの絶対湿度は危険水域、黄色エリアの絶対湿度は注意、そして白色のエリアが推奨される絶対湿度。

一例として、相対湿度60%の行(赤枠で囲ってある部分)を左右にみていくと、気温によって水蒸気の量が2倍以上も差があります。相対湿度60%が適切なのは、気温が21℃~25℃の場合ということになります。

エアコンによって空間を温めると、温度は上がりますが、絶対湿度は変わりません。例えば温度が20℃の空間を25℃まで温めようとした場合、相対湿度60%の絶対湿度は10.4gです。この水分量が変わらないままに室温が上昇し、25℃まで上がると、相対湿度は45%まで下がり注意エリアに入ります。

そういった事象を防ぐため、エアコンを暖房運転で使用する場合には、加湿器などを併用することで乾燥を防ぎ、室温に合った最適な湿度を保つように調整しましょう。暖房運転の前に加湿するのも良い方法。相対湿度が高まると、体感温度が上がることが分かっています。

反対に、冷房運転を使用する場合には、除湿機能が効果的。除湿を行ない湿度を低減させると体感温度が下がり、設定温度が高くても快適に感じられます。また、空気を循環させることも快適な空間づくりにおいて重要。サーキュレーターなどを併用するのも有効です。

次章では、湿度を快適に保つためのプロダクトをご紹介していきます。

湿度管理に活躍してくれるプロダクト

快適な環境を実現するための初手は、現状のモニタリング。キーワードは「可視化」と「定点観測」です。それらを充足させるオススメのプロダクトを2点ご紹介していきます。

みはりん坊

空間コーディネーターやハウスメーカーなど、建築領域で活躍するインフルエンサーなどからも高評価を得ている「みはりん坊」。絶対湿度計と呼ばれる機能を搭載し、冬季は乾燥予防、夏季は熱中症予防のモニタリングにと年間を通して大活躍してくれます。

コンパクトなサイズ感と低価格、DAISOなどでも入手可能なコイン型リチウム電池(CR2032)で稼働する手軽さが魅力のプロダクトです。

ぷれみる

「ぷれみる」は、オフィスの様々な環境情報を見える化し、オフィス環境の改善をサポートします。

複数のセンサーにより、温度、湿度、CO2、などのデータを取得しダッシュボードで表示。オフィス内の場所ごとのデータを一覧することができます。

データに基づいた改善メッセージと、蓄積データから導き出されるオフィス傾向を元に行動変容を促します。オフィス環境の課題を解決し、働きやすさの向上にも。

ディスプレイやセンサー、情報送信するゲートウェイの設置設定まで一括して対応してくれます。

ご興味のあるかたは、弊社までお問い合わせください。(本プロダクトを取り扱っているネットリソースマネジメント社は、弊社の同グループ会社)

現状把握の次は、いよいよ湿度を制御するプロダクトの選定。オフィス環境の快適な湿度管理では、やはり加湿器をおいては語れません。

従業員がコンパクトな加湿器を持ち込みデスク上で使用する光景は珍しくありませんが、加湿器の衛生管理は非常に大切。こまめなメンテナンスを怠ると、タンク内でレジオネラ菌などが繁殖する場合もあります。レジオネラ菌は肺炎になる場合があり、さらに重篤なケースでは死に至るケースも…。できるだけオフィス向けに最適化されたものを選んで活用するようにしましょう。

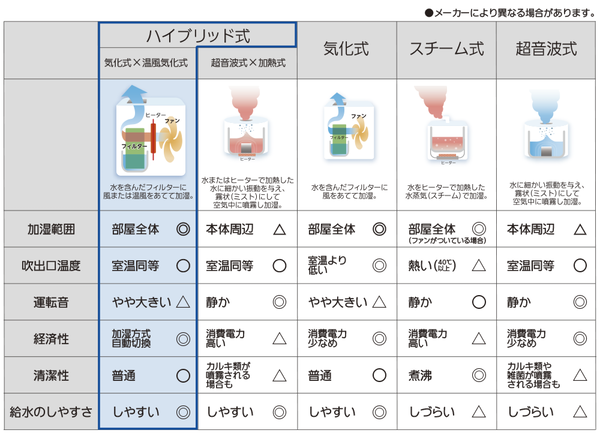

加湿器は、主に4つのタイプの加湿方式があります。

このほか、加湿量、静音性、消費電力、メンテナンス性、デザインなどを総合的にみて選んでいきましょう。本稿では、2つのプロダクトをご紹介します。

うるおりっち スタイリッシュモデル(三共エアテック)

1台で加湿・空気清浄・殺菌・脱臭ができる業務用加湿器「うるおりっち」。その高い殺菌力で、感染症対策として採用している企業も多いプロダクトです。買取り・レンタル・リースとニーズに応じて選択できる契約プランのバリエーションも魅力のひとつ。

充分な加湿性能も去ることながら、静音にも定評があります。また、給水方法にもこだわり、ユーザー環境によって手動給水、ワンタッチ給水、給水車と3タイプから給水方式を選択することができます。

利用開始後に自社オフィスの環境に合わないなど問題があった場合には、一週間以内であれば料金不要で返却できるサービスもあります(往復送料のみ負担)。

HD-PC2400G(ダイニチ工業)

優れたメンテナンス性能が特に高評価を得ているのがダイニチ社の加湿器シリーズ。

送風の「気化式」とヒーターで加湿をアシストする「温風気化式」を組み合わせたハイブリッド方式は、湿度に応じて2つの方式を使い分けてくれるためハイパフォーマンスであるだけでなく、省エネにも貢献する優れもの。

使い捨てのトレイカバーやフラットタイプのトレイ、タンクも広口でお手入れのストレスを軽減。トレイ、フィルター、アタッチメントなどに抗菌加工が施され、雑菌の繁殖を抑えてくれます。

まとめ

今回は、オフィスの湿度管理についてお送りしました。

温度・湿度管理も含め、快適なオフィス環境づくりは従業員の健康管理、エンゲージメント向上の観点からもとても大切です。

とはいえ、いったいどこから手を付けたらいいのか分からず悩んでしまうかたも多いのでは。私たちFRSでは、オフィス環境の向上をめざす企業の最良のパートナーとして、豊富なナレッジとプロダクト群を備えています。ご相談だけでも結構ですので、お気軽にお声掛けください。

さいごまで読んでいただきありがとうございました。

(著:FRS広報部)

参考資料

・労働安全衛生法とは(一般社団法人安全衛生マネジメント協会)