今回のコラムは、オフィスの床について整理していきたいと思います。

近年のオフィスビルの床の仕様は、OAフロア上にタイルカーペットなどが敷かれているのが一般的。

物件によってはカーペットの他、フローリングやタイルが敷かれていることも稀にあります。

従業員の方々が日々歩いたり走ったり。ときには飲み物や食べ物をこぼしたりする影響をダイレクトに受けるオフィスの床は、あらゆる部材のなかで、もっとも劣化し易い部材です。しかし、床の劣化は案外軽視されがち。

- タイルカーペットがめくれたまま放置している

- OAフロアが破損して床が陥没しているが特に気にしていない

こんなことが実は多いようです。

劣化した床材は、美観を損なうだけではなく、歩行者が躓いて転倒したり、災害時の避難に支障が出るなど、大きな怪我につながる可能性も。

日頃のメンテナンスはとても大事なのです。

目次

現代オフィスの足元を支える「OAフロア」

現代オフィスでは、もはや一般的になったOAフロア。かつてはメインフレーム(主に企業など巨大な組織の基幹情報システムなどに使用される、大型コンピュータを指す用語)など限られたコンピュータールームにのみ活用されていましたが、PC、LAN等の普及により、その活用範囲を広げました。

OAフロアが一般のオフィスに浸透したことで、デスクなどオフィス家具の配置に影響されずに配線できることや、配線変更も容易に。また、昭和までのオフィスでは、床の表面で配線されていたことで人の通行や、椅子の移動の妨げになり、人が躓いて転倒する危険性や、配線の切断による障害が発生するリスクが常にありましたが、これらの課題を見事に解消。もちろん、美観の面でもその功績は大きいといえます。

OAフロアの基礎知識

OAフロアは、パネル面の素材や、躯体に設置する構造などにより、いくつかの種類に分かれます。躯体の状況や、居室の用途によって敷設する種類を検討します。

素材

OAフロアは防災の観点から、一般にスチール、アルミニウムや窯業系などの不燃材製のものや、施工がカンタンで安価な合成樹脂製のものなどがあります。それぞれ重量、耐荷重性能などに大きな差異があり、パネル上を歩行した際の感触(歩行感といいます)にも違いがあります。

施工方法

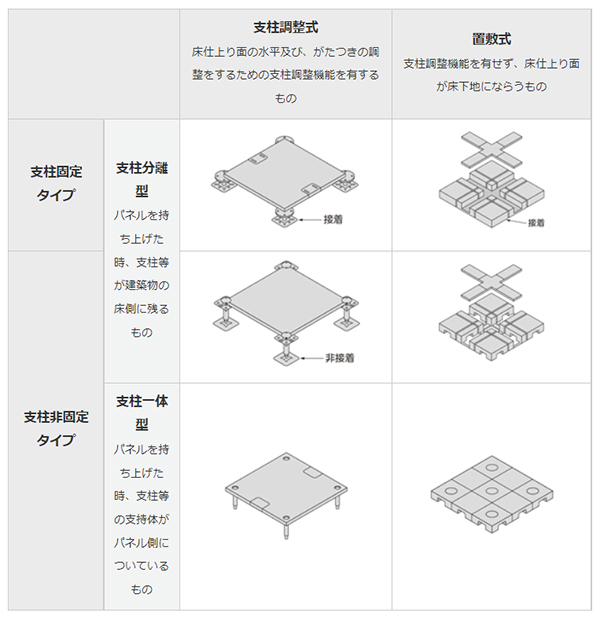

設置する方法は、「支柱調整式」と「置敷式(おきじきしき)」に大別されます。躯体が平らかどうか、OAフロアの下にどの程度の配線量を想定するか等によって、適切なプロダクトを選択します。

詳しくは、以下の表をご覧ください。

目に見えにくいOAフロアの劣化にご用心

OAフロアの上にはタイルカーペット等が敷かれているため分かりにくいのですが、その劣化には注意が必要です。

OAフロアの法定耐用年数は建物、もしくは建物付属設備として15年~18年に設定されますが、これは減価償却費を算出するために必要な項目であり実際の製品寿命とは異なります。上記年数よりも短い期間でガタツキや劣化による入れ替えが行われることも少なくありません。

OAフロアは経年劣化や破損の他にも、床のたわみがガタツキの原因になることもあり、躯体に合わせた最適な製品の選定がなされていないと入れ替えが必要になる場合も。 「ガタツキ」、「反り」、「段差」などはトラブルの原因になります。

(賃貸借開始時点で)OAフロアが敷設されている貸室では、OAフロアは賃貸人(オーナー)の資産であることが多く、メンテナンスの実施はオーナーの裁量となります。OAフロアになんらかの不具合や異常を感じたときは、速やかに管理会社やビルオーナーに連絡しましょう。一方、賃借人(入居者)が独自にOAフロアを敷設した場合には、入居者の裁量でメンテナンスを行なう必要がありますので、施工会社等に連絡して調査してもらいましょう。

怪我人が出る前に、素早い行動を!

床材のあれこれ

ここからは、直接足に触れる部分の床材について整理していきましょう。

躯体やOAフロアの上に敷いてあるのがカーペット。日本語では「絨毯(じゅうたん)」です。住居では「絨毯」、それ以外では「カーペット」と呼ぶ傾向がありますが、その意味は同じです。

賃貸オフィスの床には、OAフロアであるか否かに関わらず、カーペット類が敷かれているのが一般的。カーペットは繊維製の床敷物で、以下のような効果が期待できます。

静音効果

カーペットが敷いてあることで、歩行時などに床に伝わる衝撃を吸収、騒音を軽減する効果があります。足音だけでなく、会話やBGM等の反響を低減する効果も。

ほこりの飛散防止効果

カーペットが敷かれていない床では、歩行により空気中にハウスダストなどのほこりが舞いがちですが、カーペットによってそれを防ぐことができます。その量が、敷かない場合の半分以下になるとも。

保温効果

カーペットは、保温効果が期待できます。躯体などの構造物は冬場に冷たくなりますが、カーペットを敷くことで温度が下がりにくくなり、温度管理に役立ちます。

ゾーニング効果

ゾーニングとは、空間を用途によって区切ること。壁を立てる工事やそれに伴う空調や防災設備などの工事を行なわずとも、エリアごとにカーペットの色を変えることで空間を区切ることが可能です。

◇◇◇ カーペットの豆知識 ◇◇◇

繊維製の床敷物であるカーペットは、主に3種類の織り方で作られています。パイルとは、織り方の種類で繊維を丸くループ状に織ったもの。毛足がリング状につながっているものをループパイルといいます。耐久性が高いことが特長で、多数の往来が想定されるオフィスでは、一般にこのタイプが選ばれています。一方、カットパイルは、やわらかい肌触りが特長ですが、弾力性・耐久性の面でループパイルに劣ります。カット&ループパイルは、その両方を兼ね備えたパイル。

タイルカーペット

カーペットタイプの代表格がタイルカーペット。タイルカーペットは、一般的に40〜50cm程の正方形が一般的で、1枚ずつ敷き詰めていくタイプです。貼りやすく、剥がしやすいのが大きな特長です。また、居室の寸法に合わせてカットすることで、どのような空間にもフィットさせることが可能。タイルカーペットの寸法を知っておくと、床でだいたいの距離を測るときにも便利です。

タイルカーペットの汚れ対策として、何枚か余分に用意して保管しておくのがオススメ。

無垢フローリング材

天然木材を使用した無垢(むく)フローリングは、自然由来ならではのあたたかな味わいが魅力。一方、天然なので品質が一定ではなく変色したり、防音性能が期待できないなどの特徴もあるので適さない場合も。エントランスや配線が必要ないエリアに部分的に使われるケースが多いです。無垢のフローリングの代わりに利用されるのが、フロアタイルやシート系の床材。塩化ビニルなどの素材からできたプロダクトが各メーカーから多数リリースされており、木目調のものなどは無垢材にひけをとらない外観を備えているものも。

フロアタイル

フロアタイルは、塩化ビニル樹脂でできた基材と表面のクリア層でプリント層を挟み込んだ複層構造。

色柄や質感などバリエーションが豊富で施工がカンタンなフロアタイルは、オフィス、商業施設をはじめ、一般家庭に至るまであらゆる場所で活躍しています。耐久性があり傷付きにくく、耐水性のあるボンドを使えば水回りにも利用可能。

オフィスには、使いやすい「置敷きフロアタイル」がよく使用されています。設置がカンタンで剥がしやすいため、OAフロアのメンテナンスもスムーズに行なうことができます。複層構造で厚みのあるフロアタイルは、同一空間内でタイルカーペットと敷き合わせてゾーニングする際に段差ができにくいことも重宝される理由のひとつです。

Pタイル

画像引用:PタイルClassic(田島ルーフィング)

Pタイルの「P」は、プラスチック(Plastic)の意味。塩化ビニル樹脂などの原料を練り合わせ、薄く板状に延ばしてタイル状に形成した、層の無い単層構造。代表的な形状は、30cm角の正方形を敷き詰めるタイプ。

- 傷や汚れに強い

- 耐薬品性がある

- 耐水性が高い

- 難燃焼性に優れている

など、多くの優れた特長を備えています。そのため、学校、病院や飲食店、オフィスビル共用部の水回りなどで愛用されてきた素材です。

シート系床材

シート系床材とは、一般に塩化ビニル樹脂製の床材で、クッション性・耐水性に優れていることから、工場や病院などの施設や、住宅にも幅広く使用されている床材です。壁紙などのように広範囲に一気に敷き詰めるために継ぎ目にほこりが溜まりにくいのも特長。

また、使用用途の応じてその呼称を変え販売されているので若干ややこしいのもシート系床材の特徴のひとつ。頻度の高い呼称を参考までに挙げておきます。

- フロアシート :オフィス向けのシート系床材。

- クッションフロア :住宅向けのシート系床材。

- CFシート :クッションフロア(Cushion Floor)シートの略称。

- 長尺シート :店舗向けのシート系床材。土足や薬品の付着を想定し強度のあるものが多い。

- 塩ビシート :塩化ビニル樹脂製のシート系床材。

- ノンスリップシート :表面にエンボス加工を施したシート系床材。集合住宅の外階段や浴室等に使用。

まとめ

今回は床材についてまとめてみました。

多くのオフィスビルでは、賃貸借開始時点では無難な色(グレーなど)のタイルカーペットが敷いてある状態。無機質な空間をどのようにアレンジしていくかは、床材の選択が大きくかかわってきます。例えば、

- コーポレートカラーを床に取り入れ、来訪者に対して自社を強く印象付ける

- グリーン系を床に取り入れて癒しの効果を期待する

- ビタミンカラーを効果的に取り入れ遊び心を演出する

なども有効な方法です。また、床材の工夫によってゾーニングも可能。

- 執務エリアとコミュニケーションエリアを床材によって明示する

- 床材を使って目的地に誘導する導線をつくる

床材を変えるだけでも、オフィス空間は大きく印象を変えることができます。タイルカーペット等の床材は、ある程度の年数が経過したら一新するのがオススメです。ガラッとオフィスの印象が明るくなります。

また、リスク管理の面から製品の耐用年数を確認しておくこと、不具合が見つかったらそのままにしないことが大切。

FRS では国内外メーカーの床材を多数取り扱っていますので、いつでもお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました!

(著:FRS広報チーム)