豪雨、台風、地震など、自然災害のニュースには事欠かない日本。政府発表では、今後30年以内の南海トラフ巨大地震の発生確率は約80%、その規模はマグニチュード9程度で、最悪の場合その死者数は30万人と推計されています。

そのような自然災害等から、従業員、オフィス、設備を守り事業の安定運営を図るのが「オフィス防災」。労働契約法第5条では、企業は従業員の命や身体の安全確保に努める「安全配慮義務」があると定められています。

働き方が多様化した昨今、災害発生時のオフィス防災に詳しい従業員が誰もいない可能性もあります。そのため、災害時にオフィスにいる従業員が誰であろうとも、できるだけ適切な対応を取れるようにするためには、オフィス防災は全ての企業で意識しなければならない要素といえます。

日本では、大正12年(1923年)9月1日に起きた関東大震災を教訓に、防災対策の大切さを再認識する日として当日を防災の日と定めています。防災の日を間近に控えたこのタイミングで、ぜひオフィス防災について一緒に知識を深めていきましょう。

目次

オフィス防災について整理する

オフィス防災とは、自然災害等から、従業員、オフィス、設備を守り事業の安定運営を図るための災害対策をいいます。第一に従業員の命を守り、そしてオフィスの電子機器の損壊を防ぎ、さらには顧客情報など機密情報を漏えいさせないことも事業継続における重要課題です。

日頃の防災訓練や避難経路の確保、キャビネットやパーティションの倒壊防止の措置などの耐震施策を行ない被害を最小限に留めることが、早期回復の鍵。また、備蓄品を備えることは有事の際に冷静な状況判断を行なう上でも大切です。できれば事業継続計画(BCP)の策定も検討したいものです。

BCPは、少しハードルの高い印象を受けがちですが、策定過程で、地震がきたらどう行動するべきだろう、豪雨が来たら何に困るだろう、等々あらかじめ考えてみることが予行演習になり、緊急時に冷静で適切な行動ができるようになる点で、とても有益です。

自社の指針を定めるうえで、各自治体が災害の発生リスクや災害時のシミュレーション結果に応じた指針をWebサイト等に掲載していますので参考にしてみてください。東京都では、東京都帰宅困難者対策条例で主に以下の指針を掲げています。

・大規模災害時にむやみに移動を開始しない

帰宅中の余震等で二次被害に遭う恐れはもちろんありますが、災害発生時の人命救助のデッドラインは72時間と言われています。救助・救命活動の妨げにならないためにも「72時間は、帰らず待機」ということが東京都からも呼びかけられています。

・事業者は、従業員向けに3日分の水と食料の備蓄をしておく

従業員が施設内に留まれるように、必要な備蓄を行う必要があります。水や食料のほか、安心して滞在できるために準備するべきものを確認し用意しておくことが大切です。本ブログ後半に一般的な備蓄品等のリストを掲載しています。

次項からは、オフィス防災を始めるにあたって何を整備すればよいのか、手軽に始められる対策について順番に整理していきます。

① オフィス家具・什器類の固定、キャビネット内の整理

オフィス防災において、オフィス家具・什器の固定やキャビネット内の整理はカンタンに着手でき、且つとても大切です。地震などの災害時、高さのあるキャビネットやパーティションが倒れると下敷きになって怪我をする危険性があるばかりか、避難経路を塞いでしまって通行できなくなる可能性もあります。

家具・什器類は転倒時の災害を未然に防げるようレイアウトを調整し、壁や天井に固定金具を付けるなどして転倒防止に努めましょう。また、キャビネット内は、なるべく重たいモノを低い位置に収納、高い位置にはなるべく軽いモノを収納することで転倒リスクを低減することができます。

とはいえ、探しやすさ、取り出しやすさも大切な要素なので、防災の観点と、日常業務に支障を来さないことを両立させるのが、総務の腕の見せ所になります。

デスク周りでは、PCのモニターの落下がリスク要因。フリーアドレスの必需品として市民権を得ているモニターアームは転倒リスクの低減にも一役買ってくれる優れものです。

また、窓際付近では、窓ガラスが割れた際のリスクについても考慮しておく必要があります。

② 避難経路の確保・ハザードマップの確認

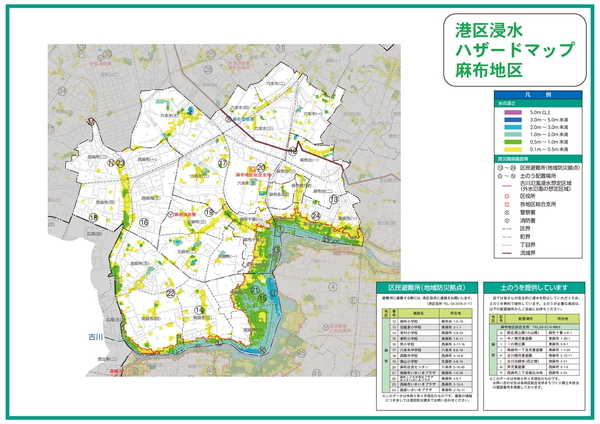

災害リスクは、オフィスの周辺環境等によって異なります。建物内の避難経路だけでなく、自治体のハザードマップを確認し、災害ごとの適切な避難行動をシミュレーションし、会社内で共有しましょう。

建物内の避難経路は、非常口や階段の位置が含まれたフロアマップに、出口に到達するまでの経路を明示します。また、専有部内でデスクやキャビネット等のレイアウトが避難の妨げにならないよう目を光らせてください。

また、各自治体のハザードマップで浸水想定区域や土砂災害警戒区域を確認し、緊急避難場所までの経路を社内周知します。垂直避難の必要性の有無もあらかじめ確認しておきましょう。災害発生時の役割分担を決めておくのもおススメです。

災害時の経路、自身の役割を認識しておくことは、正しい行動を選択するうえで非常に重要です。

③ 非常用品や救出用資材等の防災備蓄品の整備

オフィス内外の安全性を確かめたら、次に着手したいのが備蓄品の用意。災害発生時の従業員の安全と健康を守るためには、防災グッズの整備は欠かせません。備蓄品には、懐中電灯、ポータブル電源、救護用品、非常用の食料・飲料水のほか、簡易トイレなどを用意しておくと安心です。基本的な備蓄品を以下にまとめてみました。

〈防災グッズの例〉

◇主な備蓄品

・懐中電灯

・ポータブル電源(非常用発電機)

・携帯用ラジオ

・電池

・水(飲料水3日分/人)

・食料品(3日分/人)

・軍手

・ヘルメット

・簡易トイレ

・トイレットペーパー

・ウェットティッシュ

◇救護用品等

・医薬品

・絆創膏

・包帯

・ガーゼ

・消毒液

・ウェットティッシュ

・マスク

・生理用品

・紙おむつ

・救護担架

・医薬品

・絆創膏

・包帯

・ガーゼ

・消毒液

・ウェットティッシュ

・マスク

・生理用品

・紙おむつ

・救護担架

◇安全対策

・消火器

・長靴

・拡声器

また、防災品はいざというときに活用できなくては意味をなさないため、定期的な点検も必要です。平時の管理担当者を決めておいて、チェックリストを作成するなどして定期的にメンテナンスしていきましょう。

特に消費期限のある非常食などは3年~5年の消費期限のものも多いですが、気付いたら過ぎていた…、ということも少なくありません。調理方法を知っておくためにも、数年に一度、実際に食べてみて新しいものを補充するローテーションがオススメです。

最近の非常食は進化しており、カンタンな調理でも美味しくいただけるものも多いので、災害時の気分の落ち込んだときに、美味しい食事や甘いものによる癒しの効果は多数報告されています。選ぶ際にも複数人で楽しみながら行なうことで、自然と防災意識や防災グッズの存在が浸透していきます。

さらに、備蓄品は保管場所も重要。大規模災害時の焼失などのリスクを分散させるためにも、なるべく複数個所に分散して保管、保管場所を社内周知させることが大切です。懐中電灯は、地震の際にデスクの下に潜った際にすぐに手に取れるよう、デスク下に備え付けるのがオススメ。ヘルメット、マスクなども同様です。

また、食料品や救護用品等は、リフレッシュスペースなどにまとめておくと取り出しやすくよいでしょう。防災グッズの所在を掲示しておくことで、自然と従業員に浸透していく効果が期待できますので、災害時の活用がスムーズです。

④ 防災訓練の実施・災害時の安否確認手段の整備

防災訓練は、災害時の状況を具体的にシミュレーションするうえで大切です。疑似体験しておくことは、災害時の冷静な判断・正しい行動に繋がります。防災訓練では、実際に災害が起きた想定で、

・オフィスから屋外、緊急避難場所へのルート確認

・消火器など設備の使用方法の確認

・避難時の姿勢や身を守る手段の確認

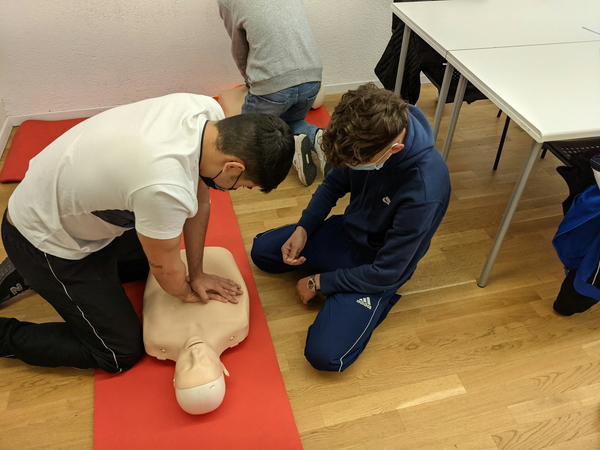

・心臓マッサージ、AEDの操作方法の確認

などを確認します。地域によっては、消防隊員が来て防災訓練を実施してくれる場合も(無償)。消防による訓練では、心臓マッサージ、AED操作を実機や人形を用いて正しい操作方法を指導してくれるので、日頃の人命救助にも役立ちます。興味のあるかたは管轄の消防署に確認してみてください。

また、災害発生時には、従業員の安否を迅速に確認するのも大切です。従業員の安否確認手段は平時に整備しておく必要があります。安否確認には、

・災害時用の社内連絡網の整備

・組織図に沿って確認する

・災害発生時用のLINEグループ

・専用の安否確認システムを活用する

などが考えられます。専用の安否確認システムは有料サービスにはなりますが、大手ベンダーのシステムでは災害発生の検知から安否確認メッセージの従業員への送信だけでなく、その家族にも送信してくれる機能が含まれるものも。

整備した安否確認手段は、防災訓練を実施するときには実際に機能するかどうか検証してみましょう。

まとめ

今回はオフィス防災を取り上げました。

オフィス防災は、従業員の命を守り、事業継続にとって必要不可欠な備えであり、災害からの復旧速度は、企業の社会的信頼性にも繋がります。災害はいつ発生するか分からないので、今回ご紹介した比較的着手し易いものから、できるだけ早くオフィス防災に着手してみてください。

オフィス構築をサポートするFRSは、日頃から防災を考慮した空間づくりをご提案していますので、ご不明点などお気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました!

(著:FRS広報チーム)