2021年、ニューヨークに本社を置く世界最大の投資会社「ブラックロック」社は、毎年投資先企業の経営者に対して送付するレターのなかで「サステナブル(持続可能)なビジネス慣行を重視しない企業は取り残される」と警告しました。

これは、同社の調査で、下落相場への耐性や低ボラティリティ(=価格変動の小ささ)と、サステナビリティとの相関性が確認され、サステナブルな企業は他の企業に比べて下落相場に強いためだ、としています。

ブラックロック社の運用資産は10兆ドル以上、日本のGDPの約2倍に相当します。また、アメリカの大企業のほぼ全ての大株主として君臨する同社は、世界経済に対しても同様に大きな影響力を持っています。

彼らのレターは、金融市場におけるESG投資(※1)を加速させる要因になっただけでなく、あらゆる企業にとって、サステナブルな取り組みが最重要課題のひとつであることを強く印象付けました。

※1 ESG投資とは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の3つの観点から企業を評価して投資を行なうこと。ESG投資では、企業の財務情報のみならず、環境面では地球環境保護に対する取り組み、社会面では従業員の健康と安全を守る取り組み、ガバナンス面では経営の透明性などが評価の対象になります。

昨今、私たちのオフィスマーケットにおいても、環境への配慮や持続可能性が求められており、都内ディベロッパーの近年竣工したビルでは、随所に環境配慮の取り組みや仕掛けが見受けられます。

一方、オフィス内では、環境配慮型のオフィス家具が多くのメーカーから挙って販売され、オフィス家具の展示会などでは、膨大なプロダクトが並びます。2024年6月に開催されたオルガテック東京2024でも、興味深いプロダクトが並び来場者を楽しませていました。

オフィス家具については過去のブログに譲り、今回のブログで取り上げるのは、オフィス内の床、壁、天井の仕上げ材として使用するクロス(壁紙)や左官材、生地などの内装材。

環境問題に対して、何らかの取組みをご検討の企業様も多いかと思います。オフィス移転やリニューアル時には、オフィスづくりに欠かせない内装材で環境問題に取り組むという選択肢も。素材メーカー各社の素晴らしい知恵と努力によって、遊び心のあるものやデザイン性に富んだ環境配慮の内装材が登場してきています。

環境配慮の内装材とは

環境配慮の内装材とは、社会的、経済的、地球環境的な観点から持続可能性を実現した素材で、「サステナブル建材」とも呼ばれます。環境に優しい内装材は、製造工程で排出するCO2を大きく軽減した素材、廃材をリサイクルした素材や繰り返し再生できる素材です。

環境配慮型の内装材は世界中のメーカーからリリースされていますが、そのなかでも、ユニークで興味深い3つのプロダクトをピックアップしてご紹介します。

再生ナイロン「エコニール(ECONYL®)」

イタリアの高級ファッションブランドの代表格プラダでは、2021年末までにすべてのナイロン製品を「エコニール(ECONYL®)」などの再生素材に移行すると発表し、過去に大きな話題となりました。

エコニールは、イタリアのテキスタイルメーカー「アクアフィル(Aquafil)」社が開発したサステナブル素材。漁網や使い古したカーペットなどの繊維廃棄物を100%原料にしたリサイクルナイロンで、アクアフィル社は、廃棄物をナイロンの原料に戻す技術を4年かけて開発したといいます。

従来のナイロンと質感も似ていますが、微生物による分解が可能なので土に還ることができ(バイオディグレーダブル(Biodegradable)といいます)、さらには新しい素材として繰り返し再生できるため、廃棄物、二酸化炭素排出量を大幅に削減することができます。

アクアフィル社は、「通常のナイロンに比べてエネルギー消費量は60%削減でき、われわれは自然エネルギーを用いているので通常のナイロンに比べてCO2排出量は90%削減できている」と発表しています。

国内内装材メーカーでは、サンゲツ社、田島ルーフィング社、川島織物セルコン社などが、エコニールを積極利用することを宣言しています。

アップサイクル左官材「NURU DENIM」(日本エムテクス)

日本国内で洋服製造時に排出される端材は約45000t/年と言われています。大手デニム工場から排出されるデニムの端材を粉砕し、アップサイクルした左官材。接着剤も不使用のため、水をかけ練り直せば、再び左官材として蘇ります。

デニム由来の壁材はエコなだけではなく快適な湿度を保ってくれる働きも。メーカーでは、1部屋30㎡施工した場合、約3リットルの湿気を吸収し快適な湿度を保てるというデータを公表しています。

FRSメンバーが、同社主催の左官体験会へ参加いたしましたので、別ブログにて後日その様子をレポートさせていただきます。

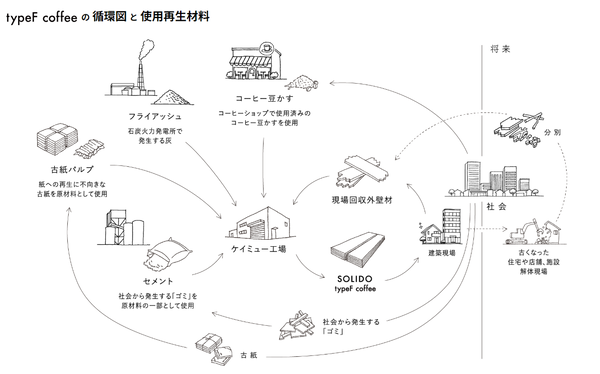

リサイクル内装ボード「SOLIDO typeF coffee」(ケイミュー)

SOLIDOでは、素材本来の風合いを活かし、且つ地球環境対策にも貢献するプロダクトをめざして可能な限りサステナブルな原料を模索した結果、コーヒーショップで日々大量に発生するコーヒー豆のかすに行き着いたといいます。

製品化実現の背景には、世界最大級のコーヒーチェーンとの協働があったとか。

FRSの提唱する環境配慮型オフィス「エコワク」

エコワクは、「エコロジー(ecology)」と「ワーク(work)」を組み合わせた造語。オフィス構築時の環境負荷低減と働く場のあり方を考え、最適化したオフィス空間づくりを実現する取り組みです。

エコワクは2022年のリリース以来、多くのテナント様にご採用いただいている他、ビル共用部やセットアップオフィス向けにビルオーナー様にもご採用いただいています。

エコワクで推奨する内装材は、

・プラスチック不使用

・リサイクル素材

・間伐材

・自然由来

・環境認証マーク取得

など、徹底して環境負荷低減を実現できるものを選んでおり、そのライフサイクルにおいても、生産、流通、再利用などの状況を考慮し選定しています。

環境配慮型オフィスを構築することは持続可能な経営にとって欠かせない要素ですが、副次的には企業のブランディングや従業員のモチベーション向上、来訪者の好感度を得るなどのマーケティング効果も期待できます。

エコワクでは、その効果を最大化していただくために、どのような製品を導入したのか閲覧できるコンテンツを作成。QRコードを発行し、お客様にお贈りする盾に貼り付けています。環境への取組みは、開示しやすいことも重要です。そのため、エントランスに飾りやすい盾やコンテンツというカタチにし、お客様に活用していただくことを考え展開しております。

エコワクでは、空間の利活用方法や目的、ご予算などに応じて、導入する範囲やプロダクトをフレキシブルに選択しご提案することができます。

まとめ

今回は、環境配慮の内装材についてご紹介しました。

自社に合った環境配慮のプロダクトを選んで採用していくことで、オフィス環境整備を進めながら地球環境保護にも貢献することができます。従来にはなかった取り組みや考え方を取り入れることは億劫になりがちですが、そんなときは私たちにご遠慮なくお声掛けください。

オフィスの専門家として、ムリのない自然なかたちで環境配慮のプロダクトや内装材をご提案させていただきます。

エコワクの取組みについてご興味のある方、導入を検討したいという企業様もぜひお気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

(著:FRS広報チーム)

参考資料

・「グッチ」「プラダ」も採用するリサイクルナイロン 開発秘話を伊アクアフィル会長に聞く(WWD)