非常事態宣言は解除されましたが、自由に外出ができるときこそ個人の意識や企業の対策が必要です。また、「新たな生活様式(ニューノーマル)」に対応した働き方にシフトしていくことで、経済活動と感染症対策を両立させていかなければなりません。

そこで、新たな課題となるのは、

① オフィス内で「三密回避」するには

② 従業員の体調管理をフォローするには

③ テレワーク時の情報保護対策は

④ 職場内の感染拡大予防策は

など。場合によっては、安全配慮義務違反としての民事訴訟に発展することも考えられます。今回はそれぞれの課題ごとの対策をご紹介します。

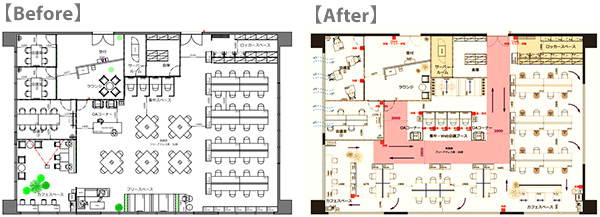

① オフィス内で三密回避するには

ニューノーマルなオフィスでは、三密回避を考慮したオフィスの運用が大切です。それを考慮したオフィスをニューノーマルレイアウトと呼びます。

ニューノーマルレイアウトとは

ニューノーマルレイアウトでは、以下のような点に考慮してフロアをデザインしていきます。

・テレワークとオフィスワークを併用、オフィス内の着座可能な席を減らす

・フリーアドレスを採用し、当日の出社状況により柔軟に席の間隔を確保

・フリーアドレス席に採番、接触者を把握するためグループウェアに履歴を残す

・必要な固定席は、輪番出社など運用面でも工夫する

・対面着座を避け、ジグザグや背中合わせに変更する

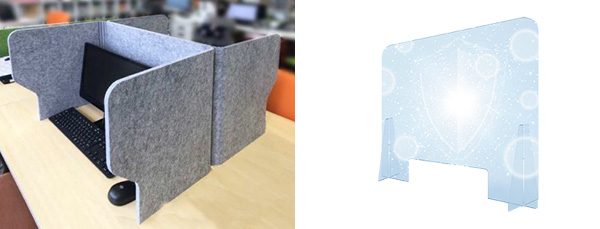

・対面が避けられない場合は、アクリルパネル等を設置する

・オフィス内にアルコール消毒液などクリーンステーションを設ける

・OA機器やリフレッシュスペースは集中させず、分散させ密集しないように

・メイン動線は一方通行にするなどを徹底、人の交差を極力なくす

・個室の会議室は定員数を削減、定期的に換気を実施

・会議室同士の壁を撤去、個室会議室を広くとる

・オンライン会議や商談のための機器や専用ブースを配置

三密回避には、レイアウトの工夫だけでなく、定期的な換気や清掃、ルールを周知徹底するなどして運用でカバーすることも大切です。

オフィス内の混雑を可視化

三密回避のためには、テクノロジーの活用も有効な手段。AIを使って混雑状況をリアルタイムで可視化、 オフィスの混雑状況が遠隔で分かるため、空いている時間帯に合わせてオフィスに行く事ができます。密集を避けたオフィスワークの運用が可能なツールも。

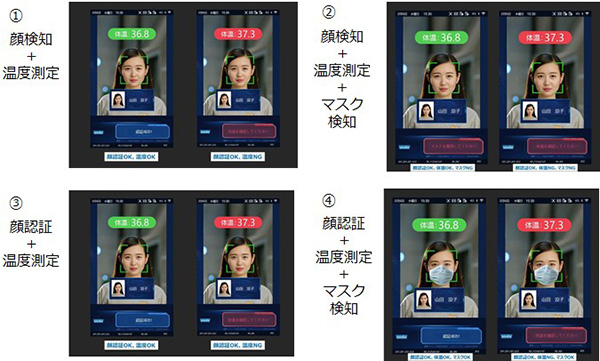

② 従業員の体調管理をフォローするには

「従業員の体調管理」への対応

従業員同士の接触感染を防ぐためには、入退室管理は非接触型の顔認証などの認証デバイスの採用や、体温計測・マスク着用の確認も入室時の条件とするなど、対策が考えられます。

従業員同士の接触を防ぐためには、入退室管理は非接触型の顔認証が最適。AIを活用した体温の計測やマスクの有無を検知するデバイスによって、体温が高い従業員や、マスクを装着していない従業員の入室を規制するなど、対策するすることができます。

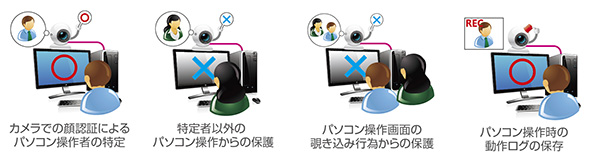

③ テレワーク時の情報保護は

ビジュアルハッキングによる情報漏えいを防ぐ

政府が発表した新しい生活様式の中でも推奨されるテレワーク。たくさんのメリットがある一方、在宅勤務やカフェでの業務は警戒心が緩みやすくなり、悪意なく情報漏えいが発生するリスクがあります。

情報漏えいは、企業に大きな損失をもたらすのは周知の事実ですが、情報漏洩の約半分は、ビジュアルハッキングに起因しているとも。

ウィルス対策ソフトやインターネットアクセスの制限などの情報セキュリティ対策だけではなく、これからは、顔認証AIで第三者からの覗き見防止や画面ロック、非常時の画像操作ログを残すなどの物理セキュリティの対策も有効な手段です。

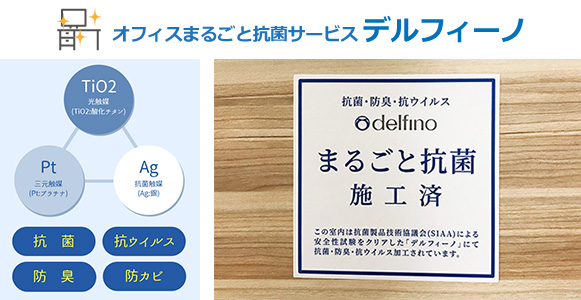

④ 社内での感染拡大予防策は

接触感染を防ぐには

ウィルス感染の80%は、接触感染からともいわれます。個人での手洗いやアルコール消毒だけでは、どうしても限界があります。そんなときに活躍するのが「delfino(デルフィーノ)」。

デルフィーノは、抗菌剤をナノレベルの霧状でオフィス内に噴霧していくことで、オフィス内がまるごと抗菌コーティングされます。コーティングされた場所は、ウィルスが増殖しにくくなるため、接触感染による集団感染リスクを低減することができます。

delfinoオフィスまるごと抗菌

https://www.officeiten.jp/delfino/

飛沫感染を防ぐには

飛沫感染防止には、アクリルパネルや飛沫防止ブーススタンドなどが有効です。最近ではオフィスだけでなく、学校や店舗でも導入が増えています。バリエーションは豊富ですが、透明なパネルを選ぶと視線を遮ることなくコミュニケーションの妨げになりにくいメリットがあります。

空気感染を防ぐには

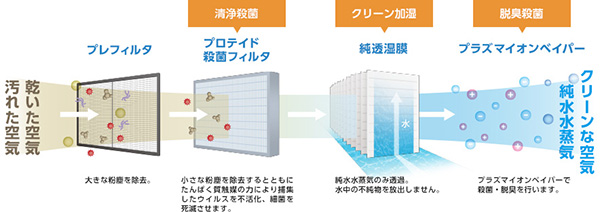

広いオフィス空間では、家庭向け空気清浄機の性能では限界が。面積に見合った施設向けの高性能空気清浄機の採用が吉。そんなケースにフィットするのが「うるおリッチ」。

「加湿」「空気清浄」「除菌脱臭」と3つの機能を備えた「うるおリッチ」は、 大容量な加湿機能に加え、雑菌やカビなどの不純物を一切遮断、殺菌フィルタにより細菌やウィルスを除去して清潔な空気を保つことができます。

まとめ

業態・業種・職種により、働き方もニューノーマルなオフィスに求められる機能は、業種や職種、働き方などによってさまざまです。方針を決めるのは苦労をともないますが、このような対策は従業員の健康を守るだけでなく、来訪者に対して「しっかり対策している組織だ」というポジティブな印象を与えることができます。

当社では、フォーバルグループの豊富なソリューションを中心に、あらゆる課題に対して解決策を提示することができます。社内で途方に暮れてしまうまえに、お気軽に当社までお問い合わせください。