OpenAI社の「ChatGPT」が登場し世界中の話題をさらったのが2023年秋。

当時、世界はその技術の高さに驚かされ賞賛するとともに、情報セキュリティの問題や著作権侵害への懸念、労働力の代替に対する失業リスクなど、ネガティブな話題も溢れました。

「生成AI」に関する情報が整理されてきた現在、「よく分からないが、どうやらものすごい技術らしい」、「得体の知れない存在で脅威だ」などというおぼろげな評価から脱却し、現在位置が理解されるようになってきました。

今回は、そんな「生成AI」の現在、そして中小企業がどのように関わっていくと良いかについて、整理していきたいと思います。

「生成AI」の現在位置と将来展望

「生成AI」は、日本語のみでは「生成人工知能」、英語のみで表現した場合「gen AI(または「generated AI」)」ということになります。

「生成AI」は、テキスト、会話、ストーリーや画像、動画、音楽に至るまで新しいコンテンツやアイデアを生み出すことのできる人口知能。従来の「AI(人工知能)」が決められた動作を自動的に行なうのに対して、「生成AI」は学習した膨大なデータからパターンや関係性を理解・活用し、テキスト、画像、音声など多岐にわたるコンテンツを新たに創り出すことができます。

2023年秋に登場し世界を驚かせたOpenAI社のサービス「ChatGPT」は、「生成AI」サービスのひとつであり、自然言語生成に特化したサービスです。

さいきんの「生成AI」についての共通理解のひとつは、「生成AI」は人間の代替ではなく、良きパートナーとして付き合うべき存在である、という考え方。良い関係を築くことで、心と身体が健やかな状態で過ごすことに大きく貢献することが期待されています。

「AGI」と「シンギュラリティ」

最初に「生成AI」の未来像「AGI(=Artificial General Intelligence)」について。「生成AI」に未来について識者が語るとき、「AGI」は必ずと言って良いほど登場するワードで、日本語では「汎用人工知能」と訳されるのが一般的です。

「生成AI」が特定領域のデータ生成に特化した人工知能であるのに対して、「AGI」は、人間のように幅広い分野で高度な知的な作業をこなすことができる人工知能をさします。「AGI」は、与えられた課題に対して膨大な学習の中から最適解を導き出し、さらには新しいアイデアを創出することができるといいます。

未知の技術とて、実現可能性の極めて高いと考えられる「AGI」。それが実現することを「シンギュラリティ(技術的特異点)」と呼び、まさしく人間の能力を超越することを意味します。「シンギュラリティ」は、いくつかの物理の法則によって実現時期を計測することができますが、数年前は2045年頃と考えられてきました。

しかし、技術の加速度的な進化によって、2024年以降の論調では2030年とも、それ以前に起こるとも囁かれています。

当該領域において、国内で牽引する存在のひとりが、ソフトバンクグループの孫正義氏。同氏は、「『AGI』の知能は人類英知の総和の10倍。10年以内に全分野で人間の叡智を追い抜くだろう。それによって産業、教育、人間関係など世界中すべての領域で大きな変革をもたらす」と過去に話しています。

また、2025年2月に行なわれたイベントの壇上では、「『AGI』は、過去いくつもの物語に登場してきた水晶玉のように、何でも聴けば答えてくれて、未来のことが分かる人類の英知を超えた魔法のような存在だ」と水晶玉(クリスタル)を片手に持ち印象的な表現で話しました。さらには、最上位概念「ASI(「Artificial General Intelligence/人工超知能)」については「金魚のニューロンは人間の1/10,000。人類の知能の総和と『ASI』の差は、まさに人間と金魚ほどに甚大な差異が生じるだろう」と話しています。

ある米国の専門家によれば、「AGI」の実現から「ASI」への到達スピードは1年~2年後とも。理由はとてもシンプルで、人間を凌駕する能力をもった「AGI」が24時間365日休まず研究を続けるから、というもの。このことでもたらされる社会構造の劇的な変化に対して、警鐘を鳴らす研究者は少なくありません。

生成AIの種類と実現できること

「ChatGPT」が登場した2023年秋以降、「生成AI」は既にあらゆる分野で活用されています。顧客コミュニケーションやビジネス文書の作成をAIが手助けくれる「対話側AI」、テキストで指示した内容からAIがクリエイティブな画像を生成してくれる「画像生成AI」など、領域は多岐に渡ります。

活用のポイントは、「生成AI」に上手に頼ることによって、専門知識・専門技術がなくても狙い通りの成果物を生成することができる(可能性が高い)という点。中小企業にも大きなメリットをもたらします。

一般に、中小企業は大企業に比べて業務が細分化されておらず、従業員ひとりでカバーする業務の範囲が広いことが少なくありません。その業務のいくつかを「生成AI」に代替してもらうことで、生産性の向上が期待できます。例えば、メール制作、データ入力、議事録作成などをサポートしてもらうことで、従業員は創造性の高い業務にフルスイングすることができます。

また、プロダクト開発の分野でも、「生成AI」を壁打ち相手としてブレインストーミングすることで、その精度を向上させたり、斬新なアイデアを生まれたりすることもあります。

対話型AI

「対話型AI」とは、音声アシスタントやチャットボットなどの人間とコンピューターが自然な会話ができる技術。

音声・文字で入力した質問などに対して、大規模言語モデル(LLM ※1)を活用し、前後の文脈までを理解して応答することができます。チャットボットを駆使した顧客対応では、人が介在しないので24時間365日対応することができ、基本的な質疑応答であればチャットボットのみで完結、コールセンター、宿泊施設や公共窓口など、一般ユーザーと相対する企業・団体などで広く採用されています。

また、オフィスシーンで日々多くの時間を取られがちなメールやレポート・企画書の作成についても、上手に活用することで大きく生産性を向上させることができるほか、高いクリエイティビティが求められる小説や脚本の執筆などにおいても例外ではなく、物語の冒頭部分を提示し、つづきをAIに用意してもらうこともでき、自分の脳内にはないアイデアを手に入れることだって可能です。

※1 大規模言語モデル(LLM:Large language Models)とは、膨大なデータとディープラーニング(深層学習)技術によって構築された言語モデルで。文章や単語の出現確率を用いてモデル化したものであり、文章作成などの自然言語処理で用いられています

<日本語に対応した「生成AI」サービス>

・Gemini(Google/アメリカ)

・ChatGPT(Open AI/アメリカ)

・Bing Chat(Microsoft/アメリカ)

画像生成AI

テキストによる指示や簡単なスケッチなどから、高品質な画像を生成できるのが「画像生成AI」。

従来は、画像を生成・加工するためには専用のソフトウェアを購入し画像を直接加工する必要がありました。「画像生成AI」は、専門のデザイナーなどのように特別な教育や習熟した技術を持たない場合でも、手軽に必要な画像を生成したり、アートを創り出したりすることを可能にしました。

「画像生成AI」では、指示(「プロンプト」といいます)はすべてテキストでOK。画力は必要ありません。例えば、「街、建築物、道路、喧騒、夕暮れ時」など、条件を入力していくことで、脳内のイメージにカンタンに近付けていくことができます。

オフィスシーンでは、提案資料・説明資料において、相手を楽しませたり、意図を視覚的に伝えたりするのに画像を用いるのは効果的。必要な画像を用意してくれる「画像生成AI」は、成果物のクオリティを高めたり、コミュニケーションにも一役買ってくれます。

<日本語に対応した「生成AI」サービス>

・ImageFX(Google/アメリカ)

・DALL・E 2(Open AI/アメリカ)

・Midjourney(LinkX/シンガポール)

・Diffus(Diffus/イングランド)

音楽生成AI

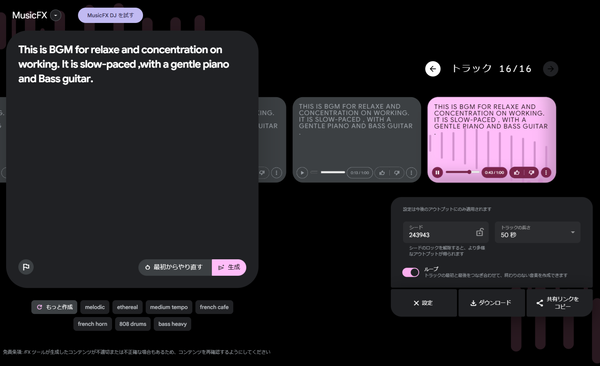

テキストにより音楽ジャンルや用途を指定したり、イメージする音楽性などを指示することによって、オリジナルの楽曲を生成することができるのが「音楽生成AI」。画像生成の場合と同様、専門的な知識や習熟を必要とせず、楽曲制作することができます。

「音楽生成AI」では、楽曲の活用シーン、ジャンル、テンポ、楽器の種類などを細かく指定することでオリジナルの楽曲を制作してくれます。

<日本語に対応した「生成AI」サービス>

・Google MusicFX(Google/アメリカ)

・Microsoft VALL-E(Microsoft/アメリカ)

まとめ

今回は、「生成AI」の現在位置について整理してきました。

「生成AI」は、学習した膨大なデータを整理・咀嚼し、それぞれのデータを掛け合わせることによって新しいアイデア・価値を想像することのできるイノベーティブなテクノロジーです。将来は、医療分野における新薬開発や診断のサポート、教育分野における個別学習の質の向上、環境分野においては最適なエネルギー利用のプランニングなど、各領域での「生成AI」は大きく期待されています。

私たちフォーバルグループでは、限られたリソースを活用して価値を想像していかなければならない中小企業こそ、このテクノロジーを活用することによって自社の課題を解決し、顧客に対して新しい価値を提供していかなければならないと考え、グループ独自のノウハウと、パートナー企業の総力を結集して中小企業の皆さまに向けた「生成AI」サービスの利活用をご提案しています。

「生成AI」は、業種や企業のサイズ、抱える課題などによって無数の活用価値が考えられます。導入にあたっての手順や必要な予算感など、まずは貴社の壁打ち相手としてお気軽にお声掛けください。「生成AI」と一緒に貴社にお邪魔させていただきます。

さいごまでお読みいただきありがとうございました!

(著:FRS広報チーム)