ハイブリッドワークという働き方は、一時的な流行で終わることなく、今ではすっかり多くの企業において「当たり前の選択肢」として定着しました。

その最大のメリットである働き方の柔軟性が好意的に受け入れられている一方、対面コミュニケーションの希薄化による課題も生じ始めています。

具体的には、「隣の部署が何をしているか見えず、連携がスムーズにいかない(組織のサイロ化)」といった風通しの悪さ。そして、「相手の状況や反応が分からないから、ちょっとした相談すらためらってしまう(心理的安全性の低下)」という不安感です。これらは、業務の生産性や従業員の定着率を大きく低下させるリスクがあります。

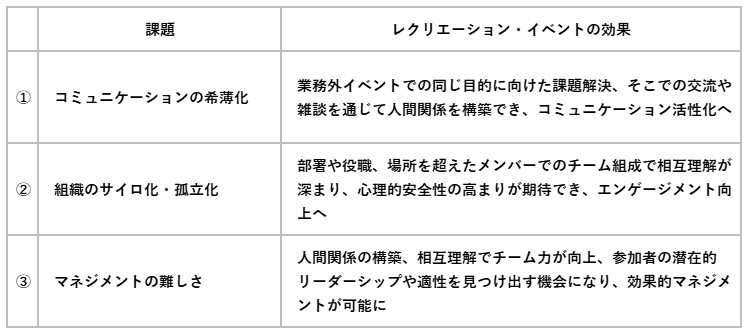

この課題を解決する糸口になるのが、社内運動会などのレクリエーション・イベント。これらは、組織のサイロ化や心理的安全性の低下といった課題に対する処方箋になり得るばかりか、チームビルディング効果も期待できるコスパの高い戦略的な投資になる可能性があります。

本稿では、注目されるレクリエーション・イベントについて分かり易く解説していきます。

ハイブリッド環境における課題の整理

ハイブリッドワークには多くの利点がありますが、実際に運用を続けていく中では、どのような課題に直面しがちなのでしょうか。

本稿の執筆に際して、大手Sierにフルリモートワークを条件として中途入社したかたにインタビューしたところ、入社当時の不安定さについて生の声を語ってくれました。

「私は前職でもリモートワークだったので、自分は慣れているから大丈夫!と思ってフルリモートワーク環境の現職に営業職で入社しましたが、最初からリモートワークで働くことは案外難しく、気持ちが病んでしまう日が続きました。入社から3か月経った現在ではようやく慣れてきて、精神的にも少しずつゆとりが出てきた気がしていますが、当初を振り返ってみると、心理的安全性を感じられず不安になっていたのだと思います」(30歳代女性Aさん)

こうしたエピソードから、「リモートワークそのものに慣れていること」と、「組織風土に馴染むこと」は別の問題であることが見えてきます。

個人のスキルや経験とは別に、組織として「いかに心の距離を縮めるか」という環境づくりが、ハイブリッド環境におけるパフォーマンス最大化の鍵を握っていると言えそうです。

では、具体的にどのような課題が現場で起きているのか。大きく二つのポイントで整理してみましょう。

コミュニケーションに関する課題

・コミュニケーションの質の低下

オンライン会議では、どうしても非言語的な情報(表情、ジェスチャー)が共有しにくくなるため、誤解や齟齬が生じたり、リモート勤務者にとって発言しにくさを感じる場合も少なくありません。また、オフィス内での雑談による意思疎通や関係構築ができないことで、偶発的なアイデアの創出(≒イノベーションのきっかけ)が減るといった問題が指摘されています。

・情報の不均衡問題(インクルージョンの問題)

オフィス出社者とリモート勤務者との間で、情報格差や発言機会の不均衡が生じやすいのがハイブリットワーク環境。たとえば、オフィスでの「ちょっとした立ち話」や「席が近い者同士の何気ないやり取り」の中で、重要な方針がいつの間にか共有・決定されてしまうケースです。こうした「その場にいないと見えない情報」が増えると、リモート勤務者は「自分だけ話についていけていない」という疎外感を抱きやすくなります。これが積み重なると、組織への信頼や心理的安全性を損なう大きな要因となります。

・マネジメントの難しさ

本来マネジメントは、相互の信頼関係や成果への期待といった目に見えない関係性に依存する側面の多いもの。リモートワーク主体の従業員との間では、対面でのコミュニケーションで得られるはずの非言語情報がない状態で業務連携する必要があり、信頼関係を深めたり、適切な業務配分をすることが難しくなります。

制度設計・運用に関する課題

・組織風土浸透の難しさ

ハイブリットワーク環境では、企業文化・風土をオフィスに明示して定着の助けとすることは困難。また、従業員同士の対面機会が減ることでも、一体感や企業文化の浸透は弱まりやすくなります。新入社員が組織風土を理解し、馴染んでいくことはオフィスに出社する場合に比べて浸透スピードは緩やかになります。

・人事評価の難しさ

対面で接する機会に差が生じるハイブリッド環境では、評価の公平性を保つ難易度が上がります。例えば、数値化しにくい周囲へのフォローといったプロセスも、離れた環境では見えにくくなるためです。成果だけでなく、こうした「目に見えない貢献」をいかに拾い上げ、納得感のある評価につなげるかが、現代のマネジメントにおける大きな悩みとなっています。

・出社頻度やルールの設定基準の難しさ

ハイブリットワーク環境では、「週に何回出社するのか」「リモートワーク可能な業務とは」など明確な基準や運用ルールの設定が大切ですが、従業員との合意形成は容易ではありません。柔軟性を重視しすぎると統制がとれなくなり、厳格にしすぎるとハイブリッドワークのメリットが薄れるため、バランスが求められます。

レクリエーション・イベントの戦略的価値

こうしたハイブリッド環境特有の課題は、制度やルールを整えるだけでは解決が難しく、どうしても時間がかかるものです。

そこで、より良いチーム環境をつくっていくための「施策のひとつ」として、まずはレクリエーション・イベントを通じて、社員同士の心理的な距離を縮めることから始めてみてはいかがでしょうか。

今回ご紹介するレクリエーション・イベントは、運営側によって設定されたゴールや課題に対して、チーム一体となって戦略を立てて成功に導いていくという、業務に通じる側面をもった2つのイベント。ゲームの性格上備わっている「楽しさ」という名の強力な要素によって、この課題解決の過程でハイブリットワーク環境に効くコミュニケーション活性化と人間関係の構築を手助けします。

運動会での共闘が現代オフィスの課題解決に

幼い頃から親しまれている学校行事の代名詞「運動会」。参加者全員が本能的に目的を共有して協力しながらチャレンジし、達成感、喜びや悔しさなど、さまざまな感情を共有できる分かり易いイベントです。

運動会は、まさに現代のハイブリットワーク環境の抱えるコミュニケーションの希薄化、エンゲージメントの低下や組織風土定着難を解消するための最適解になり得ます。実際に、現在、全国の企業・団体などで日々運動会が開催されており、その高い費用対効果が好評を博しています。

また、チーム内で共闘する過程では、従業員の通常業務では見られない新たな一面・意外な素顔を発見することができ、相互理解を促進できるのも大きな効果のひとつ。部署や役職の垣根を越えて、通常業務では関わらないタテ・ヨコ・ナナメの全社的な交流を図ることができ、社内の一体感を醸成することもできます。

イベントの効果を最大限に高めるためには、代表的な種目であるリレーや綱引きなどの体力や身体能力の差が生じやすい種目だけを選ばず、発想力や瞬発力が問われる種目をラインナップすることで運動が苦手な従業員にも優しく、参加者全員が楽しめるものをめざします。さらに、「ハイブリッド運動会」としてオンライン参加が可能な形式にすることで、参加のハードルが下がり、戦略性が問われる種目にすることができます。

例)ハイブリット借り物競争

オンライン参加者に出されたお題を、ジェスチャーのみでリアル参加に伝達、リアル参加者が所定の位置に解答となるモノ(またはヒト)を提出する種目

リレーなどのリアル会場でなければ参加できない種目でも、同じチームのメンバ-が全力で競技に取り組む姿を画面越しに応援することで、距離を超えた感情的な一体感が生まれやすいのもポイントです。また、プログラムを通じて身体を動かす機会を提供できるため、従業員の健康維持にも効果が期待できることは言うまでもありません。

また、新卒採用などで内定を獲得した次年度の入社予定者の内定者フォローアップメニューに加えるのも効果的です。入社前に先輩社員や同期入社者と一緒にイベントに参加することで、入社時のコミュニケーションがスムーズになるほか、チーム内で共闘する姿勢やコミュニケーションの取り方などを注意深く観察することで、試用期間・研修終了後の配属先決定時にも有益な情報になります。

レクリエーション・イベントとしての運動会を開催、成功させるためには、一定のノウハウやリソースの確保が必要。運動会開催に関して実績の豊富なイベント主催会社もありますので、専門家の力を借りて開催するのがスムーズです。

ハイブリッド環境に最適。謎解きゲームで連携強化

謎解きゲームは、TV番組などの影響で近年多くのファンを持つコンテンツに成長しました。「脱出ゲーム」と呼ばれる屋内型のイベントや、地域・商店街の活性化などの目的とした「謎解きウォーク」など、日本各地でたくさんの謎解きイベントが開催されています。

謎解きゲームは、断片的なヒントをもとに最終目的に向けて課題解決を繰り返すゲームであり、論理的思考力、発想力などが問われるゲーム。レクリエーション・イベントとして開催する場合、組成したチーム内での正確な情報伝達力やチームワーク向上も期待できます。謎解きゲームにおいても、チーム構成は部署や役職を意図的にシャッフルすることで、タテ・ヨコ・ナナメの交流を促進することができます。

こちらもハイブリット謎解きゲームとすることで、リアル参加者は物理的な課題解決に、オンライン参加者はデジタル情報を駆使してヒントから答えを導く、といった具合に役割分担が可能です。オンラインMTGツールなどでリアル参加者の行動を俯瞰できるオンライン参加者は、ゲームの攻略にとって有益な新しいアイデアをもたらす可能性があり強力な助けになります。

また、リアル、オンラインに分かれて情報共有しながら進めていくことで自然とチーム力が高まり、相互に相手方に対する情報伝達をスムーズにするため情報を整理し、正確に伝える技術を磨くことにも繋がります。

制限時間のある謎解きでは、目標達成のために「自然な役割分担」が生まれます。画面越しのやり取りだけでは気づけなかった、メンバーの意外なリーダーシップや、細やかなサポート力。そんな「新しい一面」をポジティブに発見できるのも、こうしたイベントならではの収穫です。ここで得られた気づきは、一人ひとりの個性を活かしたチーム運営や、日常のコミュニケーションをより円滑にするための大切なヒントになっていくはずです。

費用対効果(ROI)と組織への長期的なリターン

ご紹介した運動会と謎解きゲームは、楽しみながら組織の課題を解決できる、現代の組織運営にも不可欠なアプローチです。これは、単発の福利厚生ではなく、持続的な成長に必要な組織力の再構築のための戦略的投資と捉えることができます。

その他、私たちがオススメするレクリエーション・イベントには、以下のようなものがあります。これらのプログラムは、単独で開催するのはもちろん、「研修の第二部」として組み入れたり、「全体会議」の後半にある懇親の時間に活用したりするのも非常におすすめです。

・マシュマロチャレンジ

チームビルディングの定番的なゲームで、パスタの乾麺、テープ、ひも、マシュマロを使って制限時間内(通常は18分)に最も高い自立可能なタワーを建て、いちばん高い場所にマシュマロを置きその高さを競う、というシンプルなゲーム。チームで協力し、高く倒壊しにくいタワーを建設するため、チームワーク、役割分担、コミュニケーションの重要性を体験的に学ぶことができます。ギネス記録は高さ92cm。

・e-スポーツ大会

e-スポーツで採用されているタイトルから選択して、社内で大会を開催します。対戦や協力プレイを通じて、新しい一面や隠れた才能の発見につながり、従業員同士のリスペクトの醸成につながります。オンライン開催もし易く、事前準備もシンプルで主催者に優しいイベントです。

・クッキングコンペ

平成の時代の大人気番組内のコンテンツ「ビストロスマップ」のように、運営側で設定したテーマに沿ってチームごとに料理を作り、その味や盛り付けのセンスを競います。食材の手配やキッチンの確保が必要になりますが、得られる達成感やチーム内の役割分担、コミュニケーションの深まりが期待できるオススメのイベントです。

まとめ

今回は、レクリエーション・イベントについて取り上げました。

レクリエーション・イベントを効果的に実施することで、良好な人間関係が構築でき、心理的安全性が確保されることで定着率が向上、さらにはエンゲージメントが高まる、といったポジティブなサイクルが回りはじめます。エンゲージメントの高い企業は採用市場でも高く評価され、優秀な人財確保に繋がるため、費用対効果の高い投資と考えることができます。

当社では、経営視点でオフィスの成長ストーリーを描き、その実現方法をご提案することでお客様の成長に伴走しています。人が集まりたくなるオフィスづくりの一環として、ソフト面を充実させていくことはとても大切です。

この機会にレクリエーション・イベントの開催を検討してみてはいかがでしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございました!

(著:FRS広報チーム)