「バイオフィリックデザイン」という言葉をご存知でしょうか。

バイオフィリックデザインは、オフィスに取り入れる事で、従業員の生産性向上やストレスの軽減はもちろん、 個々の幸福度向上に繋がりやすいとして大きな注目を集めています。

バイオフィリックデザインとは

バイオフィリックデザインの根幹には、「バイオフィリア」という考えがあります。バイオフィリアとは、人間は本能的に自然とのつながりを求めるという考え方。生命や生き物、自然を表す「バイオ」と、愛好や趣味を意味する「フィリア」を組み合わせた造語で、1984年にエドワード・オズボーン・ウィルソンが初めて提唱しました。そのバイオフィリアの考え方に基づいた空間デザインの手法を、バイオフィリックデザインと呼んでいます。

オフィス空間にバイオフィリックデザインを取り入れることで、 従業員の幸福度や生産性が向上するという調査結果が多くの研究機関から公表されており、採用する企業が増えています。

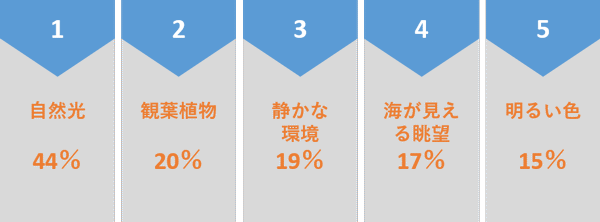

インターフェイス社が発表したHuman Space Reportの調査結果では、職場で最も求められている要素の1位は「自然光」である事が分かり、2位に観葉植物、3位に静かな環境、4位に海が見える眺望、5位に明るい色と重要度の順位が並んでいます。

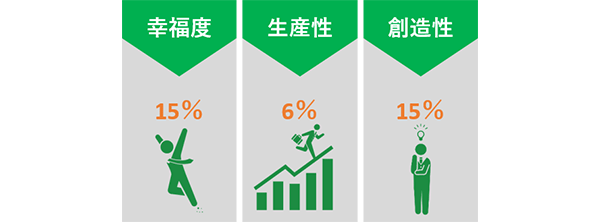

また、オフィス環境に自然光や植物など自然の要素を多く取り入れた環境は従業員の幸福度15%、生産性6%、創造性15%と、それぞれ上昇する傾向にあると報告されています。

理想的なオフィス環境とは

窓がある・窓からの眺望が豊かなオフィス

アメリカの調査では、窓から景色を見て働いている従業員はそうでない従業員に比べてストレスレベルが低く、ストレスからの回復も早い事が分かっています。そのため、窓際に業務ができるスペースやフリースペース、休憩スペースにすると、心的なストレスから解放されやすい空間にすることができます。ある企業では、窓際のスペースは朝が特に人気なのだとか。

採光性の高いオフィス

世界の労働環境の50%近くは、自然光の入らない職場環境であるそう。自然光が入るオフィスが理想的で、ヨーロッパの多くの国では自然光と生産性は高い相関関係があり、ストレスの軽減にもつながると考えられています。

グリーンのあるオフィス

グリーンのあるオフィスでは、幸福度が高く、ポジティブな感情が生まれやすいといいます。また、アイデアや刺激も受けやすくなるとか。反対に、グリーンのないオフィスでは、不安や退屈など、ネガティブな気持ちが生まれやすいとか。

色を効果的に使ったオフィス

色を上手に使うと、幸福度や生産性の向上に貢献します。

・幸福度を高める色:緑、青、茶色、白と、アースカラーなど

・生産性を高める色:青・緑・黄色・白など

・創造性を高める色:黄色・緑・白など

が効果的とされていますので参考にしてみてください。グレーが多い空間では、ストレスを感じやすく、熱意や生産性、創造性が低下する可能性があるとか。

まとめ

今回は、バイオフィリックデザインなど、理想的なオフィス環境についてご紹介いたしました。

バイオフィリックデザインを取り入れた象徴的な空間に、表参道ヒルズにあるスターバックスがあります。実際にどのように感じるのか、足を運んで体験してみてください。