コロナ禍の影響による自粛や様々な制限は、従来のワークスタイルを否応なしに変革させていきました。その代表格が、テレワーク。そろそろ、そんな新しいスタイルもリズムが整ってきた頃ではないでしょうか。

ただ、当初は、ほとんどの人は、この状況がこれほど続くとは想像できていなかったのではないかと思います。結果として、テレワークの環境を本格的に整えているかたは、多くはないのでは?(筆者もその一人です…)

今回のコラムでは、そんな方々に向けて、「いまさら聞けないテレワークのツボ」と称して、在宅ワークを快適に過ごす秘訣について書き進めていこうと思います。

前半は個人編、後半は法人編です。是非最後までお付き合いください!

テレワークのツボ(個人でできる在宅ワーク快適化)

ここでは、そんな環境作りのツボについて、お伝えしたいと思います。

在宅ワークを快適に過ごすために、家具や照明選びはとても重要ですよね。身体が辛くならない家具、集中できる環境作りの仕掛け…などなど、オフィスでは、自分が考えなくても他の誰かが考慮してくれているハズ。しかし、在宅ワークでは、そうはいきません。自分で意識して、健康に、集中できる環境を整えていかなければなりません。

そんなわけで、まずは家具選びの前に押さえておきたいツボからです!

デスクとチェアの間隔が大事な件

自宅とはいえ設備を整えていく行為は、まさにファシリティマネジメント。環境を創るときは、デザイナーさながらに空間アレンジを楽しみましょう。

さて、どんなステキな家具を選ぶかを考える前に、忘れてはならないのはデスクとチェアの間隔。この値が適正であるかどうかは、快適に過ごせるかどうかと密接な関係が。

デスクの天板からチェアの座面までの距離を「差尺(さじゃく)」といいます。目安となる数値はこちら。

デスクとチェアの間隔は、27cm~30cmの間

30cm弱くらいと思っておいてもよいと思います。「いやいや、そんなの体の大きさによって違うんじゃないの?」と思ったかた、そのとおりです。そんなかたは、以下の計算式にご自身の身長を当てはめて算出してみるのが良いでしょう。

デスクワークにおける適切な差尺 =(身長×0.55)÷ 3 - 2

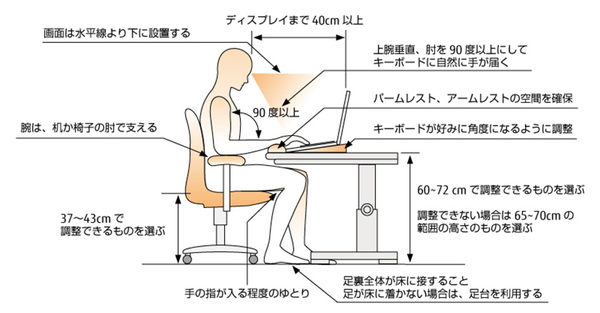

身長×0.55で求められるのは、座高。もちろん座高が極めて高い等の個人差もあると思いますので、参考値と捉えてください。富士通さんのWebサイトで、非常に参考になる図が掲載されていましたので、こちらでも掲載しておきます。

画像引用:パソコンを使う時の姿勢(FUJITSU)

集中力とBGMには、どうやら関係がありそうな件

設備面が充実すれば、もうハイパフォーマー間違いナシ!

…そんなわけはありません。仕事でも勉強でも大事なのは、とにもかくにも「集中力」!人間の脳自体に、さほど大きな個人差はないとも言われており、パフォーマンスの高低を分けるのは、まさにこの集中力が大事らしいのです。

在宅ワークで集中力を高めるというメソッドは、あらゆるメディアで取り上げられていますが、このコラムでは音楽(BGM)について取り上げていきたいと思います。中でも、特に注目したいのは、

「1/fゆらぎ(えふぶんのいちゆらぎ)」

の存在。この言葉、聴いたことがあるかたは大勢いらっしゃるのではないでしょうか。

「1/fゆらぎ」は、自然界のあらゆる場所に存在しています。川のせせらぎ、雨の音、風、街の雑踏やろうそくの炎…挙げたらキリがないほど日常は「1/fゆらぎ」で溢れています。

分かったような分からないような…という感じですよね。じつは、その正体はまだ明らかにされていません。

しかし、確実に癒しの効果があることは分かっています。「1/fゆらぎ」が癒すのは、人だけでなく、自然界に存在するあらゆる生き物にもその効果を発揮するそう。なのでここでは、「1/fゆらぎ」は、なんだか解明されていないらしいけど、とにかく癒し効果があるらしいぞ、という点だけインプットしてください。

「1/fゆらぎ」を解き明かすキーワードは、不規則性、非対称性にあるよう。自然に起こる事象のほとんどが不規則なものばかりなのは頷けますね。アカデミックな記述は、眠りを誘いがちなのでここまでにしておきます。

今回ご紹介したいのは、その「1/fゆらぎ」の効果によりリラックスしながら仕事に励めそうなBGM!

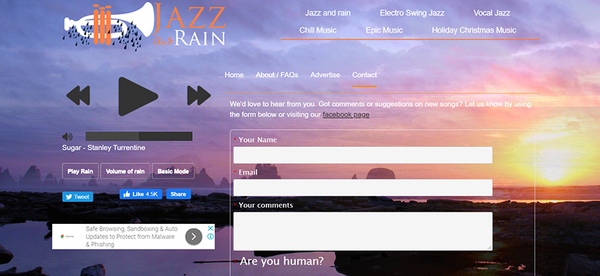

こちらでは、センスの良いJAZZがランダムに再生されつつ、さらに雨の音を一緒に流すことができるという優れもの。JAZZも雨音も、それぞれ調節することができるため、自分にとっていちばん気持ちの良いアレンジで楽しむことができます。筆者ももう何年もこのサイトのお世話になっていますが、非常にオススメ!たまに鳴る雷の音も、なんだか気分を盛り上げてくれます。

Noisliは、種類豊富に用意されている雨音や雷、波の音や焚火などの環境音の中から、好みの音を組み合わせて聴くことが可能。マスキング効果も期待でき、純粋な「1/fゆらぎ」効果を実感することができます。

なお、環境音の種類を増やしたい場合、時間の制限を失くしたい場合、およびiOS版、Android版を使用したい場合などのために、有料版も用意されています。

テレワークのツボ(会社側で提供する快適化事例)

前半は個人でできる快適化のツボに焦点を当てましたが、ここからは、快適化のための制度を設けている会社をご紹介していきます。

ヤフー株式会社の事例

言わずと知れた、世界で最も利用されている検索エンジンひとつ「yahoo! 」を展開する日本法人。同社では、なんと2014年からオフィス以外の好きな場所で働ける「どこでもオフィス」というテレワークの制度を設け、運用しています。先見の明にも程がある!という感じですね。

「2020年2月より段階的に、月5回を上限としていたテレワークの制限を解除し原則在宅勤務の導入、および社内外における会議や採用活動、社内研修などの全てをオンラインで実施するなど、従業員や関係者の安全を最優先とする取り組みを行ってきました。その結果、現在でも95%の従業員が在宅勤務で業務に従事(※1)するとともに、92.6%の従業員がリモート環境でもパフォーマンスへの影響がなかった、もしくは向上した、と回答しています」

引用:「ヤフー、“無制限テレワーク”で新しい働き方へ」(2020年7月15日)

この発表では、諸手当の拡充やリモートワークの回数制限に加えて、オープンイノベーションを生み出すための副業人材の募集を大きく打ち出しています。同社の施策には、もっとも創造性が高まる環境を追求する強い意志、姿勢といったものが常に感じられますね。

ちなみに、最大7,000円/月の補助(どこでもオフィス手当4,000円+通信費補助3,000円)の手当も支給されているそうです。

その他の事例を一挙公開

当社のお客様やパートナーに、在宅勤務者向けの制度についてのインタビューから、いくつかご紹介させていただきます。

オフィスにある高級チェア、セカンドディスプレイを、社員の自宅に貸し出しています(渋谷区HR企業)

なるほど、テレワークを推奨している企業なら、これはキャッシュアウトをともなわずに社員さんに喜んでもらえる合理的な制度かもしれませんね!(壊さないでね…という心配もありそう)

当社は、昨年から100%在宅ワークにシフトしています。発生する水道光熱費や通信費等の費用負担の補助を目的として、一律1万円/月を支給しています(品川区IT企業)

手当の額は3,000円~5,000円が多いと聞いたことがあるので、これはだいぶ手厚いですね。うやらましい!

在宅ワーク時に必要な用品を購入するための手当として、一人につき2万円の一時金を支給しています。デスクやチェア、セカンドディスプレイのほか、バランスボールや姿勢矯正クッションなんかもOKにしています!(港区IT企業)

これは嬉しいですね!確かに、必要な備品は人それぞれなのかもしれません。社員の健康への気遣いも感じられステキな手当ですね!

当社はコロナ禍に入ってからも積極採用を展開中ですが、チームワークを醸成するために、新入社員が既存社員を指名してオンラインランチ会を開催でき、費用を会社負担する制度があります(渋谷区HR企業)

これも工夫されていますね。社員さん同士の一体感を創るために有効な手段に思えます!

いかがでしたでしょうか。

今回のコラムでは、テレワークでおさえておきたい、いくつかのツボについて紹介させていただきました。さらに快適な環境を整えていきたいときに、参考にしていただけると嬉しいです。

今月も最後まで読んでいただきありがとうございました!

(著:FRS広報チーム)