企業活動が環境問題や社会問題に与える影響に対して、急激に注目度が増している昨今。それらに貢献する重要な考え方として注目されているのがESG経営です。

ESG経営の定義は、企業が「環境(Environment)」、「社会(Society)」、「ガバナンス(Governance)」の3つの側面を考慮しながら経営を行なうこと。ここで言う「社会」には「従業員の健康と安全」が含まれ、オフィス環境の整備は欠くことのできない重要な要素と考えられています。

少子高齢化が急激に進む環境下、離職率の低下と採用力向上が命題となっている企業が多いなか、ESG経営は中小企業にも決して他人事ではありません。オフィスは、従業員の健康と安全を守り、高い生産性を実現できる可能性があるだけでなく、企業独自の価値観やカルチャーを体現できる場でもあります。それらが実現できているオフィス環境では、従業員エンゲージメントが高まり、ブランディング効果が期待でき、もちろん採用にも影響大です。

今回のブログでは、オフィス環境の整備において大切な要素のひとつ、会議室不足の解消について考えていきます。

オフィスの課題で上位を占める会議室不足

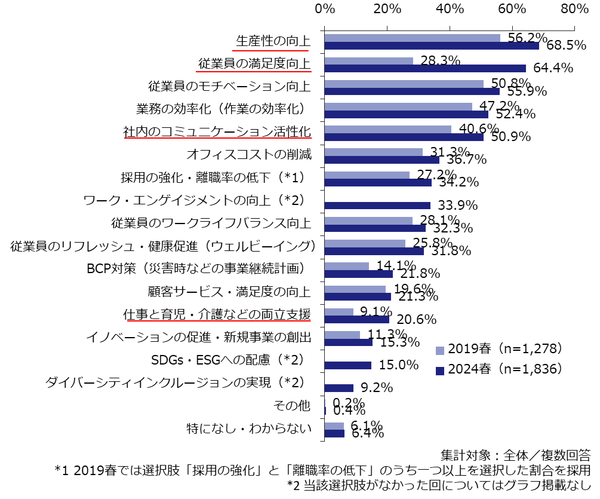

オフィス環境の整備において、会議室不足を解消することが有効である点について、ザイマックス不動産総合研究所が定期リリースしている「大都市圏オフィス需要調査」の情報が参考になります。以下のグラフ(表1)は、同社から2024年6月に公表された、全国を調査対象とした約1,800の事業所から得た回答結果です。

(ザイマックス総研調べ)

オフィス施策のうち、重視することの1位は「生産性の向上」(68.5%)。2019年の同社の調査との比較では、「従業員の満足度向上」(64.4%)がプラス36.1ポイントと大きく伸長しています。

この結果から、コロナ禍を経て、オフィスの役割・期待が大きく変化していることが見て取れます。上昇率の高かった指標には赤いアンダーラインが引かれていますが、どの指標についても人財確保と密接に結びついたものになっています。

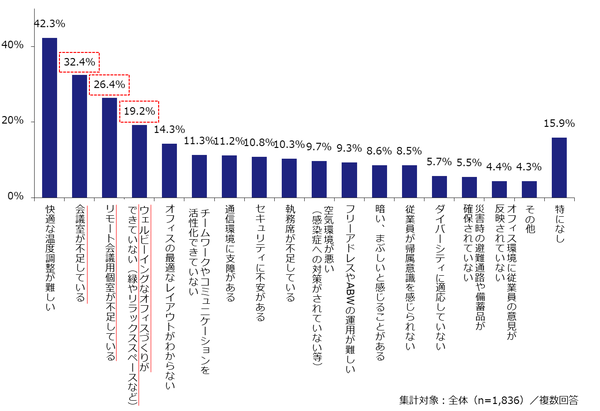

(ザイマックス総研調べ)

また、入居中オフィスの課題感についての質問では、(もはや殿堂入りとも言えそうな)温度調節問題(42.3%)に次いで、会議室不足の問題が2つ連続しています。会議室不足(32.4%)、リモート会議室用個室不足(26.4%)の2つを合計すると59.0%と、温度調節の問題を大きく上回る結果に。コロナ禍を経て浸透した社内外のWeb会議など、働き方の急速な変化にオフィス環境の整備が追い付いていないことが如実に表れています。

これらの回答結果から、会議室不足を解消することが、従業員満足度・生産性の向上にとって非常に有効であるといえそうです。

会議室不足によって生じる諸問題

新型コロナウイルス感染拡大によって急速に普及したWeb会議ですが、会議室不足によってオープンスペースでWeb会議を行なう光景は珍しくありません。

オープンスペースでのWeb会議は、音声の届く範囲へのネガティブな影響だけでなく、社外の取引先・顧客などとWeb会議を実施する場合には情報漏えいなど大きな問題に発展するリスクも軽視できません。

また、複数人が集まってリモートで接続するWeb会議では置き型マイクスピーカーを使用することも多く、

・音声が周囲に漏れ聞こえてしまう

・マイクが周囲の音を拾ってしまう

・ミュートのON/OFFや複数者の同時発言などでハウリングが起こる

・スピーカーの方向に大声を出す必要がある

などの問題もよく耳にします。

次章では、いよいよそれらの諸問題を華麗に解決してくれるプロダクトをご紹介していきます。

会議室不足の処方箋「TALKHUB(トークハブ)」(オカムラ)

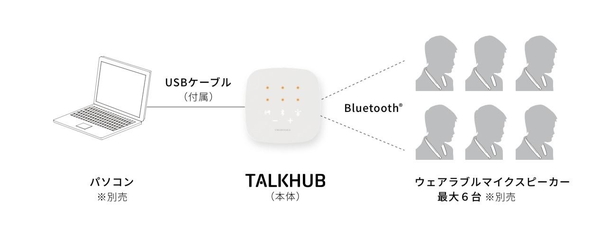

今回、特に私たちがオススメするのが、オカムラ社から販売されているWeb会議用音声コミュニケーションツール「TALKHUB(トークハブ)」。

「トークハブ」は、パソコンとウェアラブルマイクスピーカーをHubのように接続し、音漏れやハウリングなどの音トラブルを防止、オープンスペースにおけるWeb会議の音問題を解消するソリューションです。

1台のパソコンにUSB接続するだけで、ウェアラブルマイクスピーカーを最大6つ、同時にBluetoothR接続することができます。ウェアラブルマイクスピーカーは、ネックスピーカーのほか、インナーイヤー型のマイクスピーカーも使用可能です。ウェアラブルマイクスピーカーを使用することで、音声を聞くスピーカーが耳元にあるため音声が周りに広がらず、聞き取りやすさが向上します。マイクは口元にあるため、ささやく音量で相手に声が伝わり、周りの音声もマイクに入りません。音声トラブルのハウリングやエコーも「トークハブ」が自動で除去します。周囲への音漏れや周囲の音声による相手の聞き取りにくさを気にせずに、オープンスペースでも快適な環境でWeb会議が行えます。Web会議における音に関する新しいソリューションとして、快適な音環境を実現します。(オカムラ社製品リリースより抜粋)

当社で行なったユーザーインタビューでは、

—— 口元のマイクで声を拾ってくれるので、遠隔参加者が聞こえているかを気にする必要がなく安心

—— 周囲のWeb会議の音が気になることがあったが、トークハブを使用したWeb会議ではそれがなかった

—— 複数の参加者が同時に発言しても、きちんと耳元のスピーカーから声が届き大きな利便性を感じた

—— 大勢でのWeb会議では、発言者の声が聴き取りにくいことがありますが、耳元のマイクで回避できありがたい

このように、評判も上々でした。また、導入企業の管理者からも興味深いコメントが得られています。

—— 従来のWeb会議にはなかった臨場感が生まれ、コミュニケーションの活性化に期待が持てそう

—— Web会議の参加者ごとにデバイスのリテラシー不足があったが、トークハブが補ってくれている

従来のWeb会議よりもリアルな会議に近い臨場感が得られるのは、会議の質の向上に大きく貢献してくれそうです。また、トークハブは、Web会議の参加人数が多ければ多いほどにその効果が体感できるとあって、働き方が多様で人員拡大中のベンチャー企業などでも重宝するのではないでしょうか。

その他の厳選プロダクト(3選)

人の声に合わせた吸音性能を発揮「fore(フォーレ)」(コクヨ)

会話のしやすさや、周囲に配慮した音環境を実現するパネルブースシステム「fore(フォーレ)」。

オープンスペースでは、周囲の視線、雑談や会話の音声など、集中力を妨げ生産性を低下させる要素がたくさんありますが、そのような場合に効果的なソリューションが「フォーレ」です。

「フォーレ」は、人の声に多く含まれる周波数帯域に特に高い吸音性能を発揮し、また、H1515mm~H1995mmまで3タイプの高さを選択可、スペースの目的に応じて活用する組み合わせることができます。

ひとをやわらかに包み込む「muffle+(マッフルプラス)」(オカムラ)

やわらかな触感の素材で周囲を緩やかに囲むマッフルプラス。豊富なパネルバリエーションで、シーンに合わせてワークブースをアレンジすることができます。

パネルにグラスウールを内蔵、こちらも人の声に多く含まれる周波数帯域に対して高い吸音率を発揮してくれます。

パネルの高さは1215mm~1920mmの4種類から選ぶことができます。

小音量でプライバシーを確保「スピーチプライバシーシステムVSP-2」(ヤマハ)

オープンスペースでの周囲への音漏れ、会話内容のプライバシーの確保について、音によって音を遮断するソリューション「スピーチプライバシーシステムVSP-2」。

独自の「情報マスキング音」は、より小音量で、不快感の少ない音を実現しています。

森の音・川のせせらぎなどの「環境音」、楽器音や電子音などの「演出音」、さらに人の声を合成した「情報マスキング音」のそれぞれをシーンに合わせて調節することによって会話の音声情報をカモフラージュして包み隠します。

また、従来、ヒトは静かすぎる環境では少しの音でも気になり居心地が悪いと感じることがありますが、マスキング音によって適度な音を付加することにより「居心地の良さ」を感じることができ、さらには環境音を活用することで癒し効果を付加することもできます。

まとめ

今回は、会議室不足への処方箋をご紹介してきました。

従業員が働きやすいワークプレイスの実現は、ESG経営に向けた第一歩。採用にもエンゲージメント向上にもとても大切です。働き方の変化にオフィス環境が追いついていない現在だからこそ、会議室不足問題を解消することは企業にとってアドバンテージになります。

私たちFRSのミッションのひとつは、これからESG経営に踏み出そうとする企業様を応援すること。伴走させていただきますので、ご遠慮なくお声掛けください。

最後までお読みいただきありがとうございました!

(著:FRS広報チーム)