さて、従業員の健康管理を経営的な視点で考え戦略的に実践する「健康経営」。経済産業省をはじめとした関係省庁の積極的な旗振りも手伝い、少しずつ取組む企業が増えていますが、何らかの対策は始めていますか。

業績を維持しながら、従業員が心身とも健康に働くことができる環境を模索するのはカンタンではありません。いったい何から手を付けて良いものかと思案している企業も多いのではないでしょうか。

そんな健康問題のなかで、今回取り上げるのは、従業員の抱える「腰痛」問題。

日本国内のデータでは、腰痛を抱えるビジネスパーソンは20%~25%程度。うち約半数が通院をともなう症状なのだとか。しかも、座っている時間の世界平均が約5時間であるのに対して、日本人は約7時間と世界一。一般に、座っている時間が長いほどに姿勢は悪くなる傾向にあるため、腰痛は日本人にとって非常に大きな問題です。

日本人の持つ価値観としては、「腰痛なので今日は休ませてください」とは言いだしにくいもの。だからといって、ムリに出社しても腰痛によって業務に集中できずにパフォーマンスが低下、本来1時間以内に終えられる作業が2時間かかったりするのは合理的な判断ではありません。

今回のコラムでは、生活の質(QOL)を大きく低下させかねない腰痛について整理しながら、その解決策のひとつ「スタイル健康チェア」をご紹介します。

腰痛問題の深刻さ

オフィスワークにおける腰痛は、労働生産性を大きく低下させ、企業に大きな経済損失をもたらすことは、近年では広く知られています。腰痛がもたらすパフォーマンスの低下を定量的に捉える場合、近年注目されている2つの指標があります。

プレゼンティーイズム

プレゼンティーイズム(presenteeism)とは、「欠勤には至っていないが、健康問題に起因してパフォーマンスが低下している状態」。WHO(世界保健機関)により提唱された、健康問題に起因したパフォーマンスの損失を表す指標。

アブセンティーイズム

アブセンティーイズム(absenteeism)とは、「健康問題に起因して仕事を欠勤している状態。病欠」。

プレゼンティーイズムは、出勤しているために問題として顕在化しにくいのですが、従業員が思うようにパフォーマンスを発揮できない状態で出勤することは、心身と健康の観点からも、パフォーマンスの観点からも避けるべき。実際に、プレゼンティーイズムによる経済的損失は、アブセンティーイズムによる経済的損失を上回っているという調査結果も報告されています。

座り姿勢の健康への影響

座っているときの姿勢は、意識していないと背中が丸くなるなど、時間の経過とともに姿勢は悪くなっていく傾向にあります。しかも、オフィスワークではパソコン、スマホを操作する時間が大半を占める人も多く、首や背骨に負担がかかりやすい環境にあります。

無理な姿勢のまま何時間も過ごしていると、腰、首や肩などに大きな負担を掛け、長時間続けることで、疲労が蓄積していきます。姿勢の悪さによって身体の一部に負荷が集中すると、身体のトラブルを引き起こしやすくなります。さらには、姿勢の悪さによって呼吸が浅くなり、新鮮な空気を充分に体内に取り入れにくくもなります。

このような悪循環によって、身体は緊張状態が続き、疲れが取れにくい、集中力が続かないなど、QOLの悪化につながっていくのです。姿勢は身体への悪影響だけでなく、メンタルの状態にも深く関係しています。理由は分からないが仕事や勉強に集中できない、そんなときは姿勢が大きく関係しているかもしれません。

正しい姿勢を保つことのメリット

正しい姿勢を保つことは、心身の健康状態を良好に保ち、QOLを高めるためにとても大切。ここでは具体的に享受できるメリットについて整理していきましょう。

歪みの解消

正しい姿勢によって身体のバランスが整うと、歪みによって生じていた重さやだるさから解放され、軽快に動けるように。健康寿命が長くなります。

体幹の強化

正しい姿勢を保つことで腹筋や背筋などの筋力を強化し、体幹が鍛えられます。体幹は、加齢とともに減少する筋肉量の減少に歯止めをかけ、アクティブな日常を送るのに重要です。

集中力の向上

正しい姿勢によって腰の痛みから解放されると、より仕事や勉強に集中できるように。さらには、呼吸が深くなることで新鮮な酸素を脳に届けることができ、本来の集中力を発揮することができます。

過去の実験結果では、ネガティブな心理状態にある被験者に、正しい姿勢を保ってもらった結果、次第にポジティブな心理状態にシフトした、という興味深い結果も報告されています。

正しい座り姿勢に導く「スタイル健康チェア」

腰痛に関する理解が深まったところで、いよいよ解決策として私たちが提示させていただくプロダクト「スタイル健康チェア(以下、本稿では「スタイルチェア」といいます)」のご紹介です。スタイルチェアは、従来のチェアとは一線を画した、ユニークな発想から誕生したオフィスチェアです。

一般には、座っている時間が長いほど姿勢が悪くなりやすいので、座っている時間を短くするべきだと考えられています。スタイルチェアの発想は、その座っている時間を利用し、矯正して正しい姿勢を実現してしまおうという、まさに逆転の発想なのです。

正しい姿勢とは、身体を横からみたときに背中から腰までがS字カーブを描いている状態(以下、「S字姿勢」といいます)。人間は二足歩行なので、背骨がS字カーブを描いている方が重力の負担を軽減し、身体に負担をかけにくくして速やかに行動しやすくなります。しかし、一般的なチェアの多くは身体の一部に体重が集中しやすいために、やはり座っている時間が長ければ長いほど体調を崩しやすくなります。

スタイルチェアは、人間にとって使いやすく安全なプロダクトを追求する人間工学(エルゴノミクス)と、身体の歪みを矯正して身体全体のバランスを整える技術である施術師(カイロプラクター)のメソッドを融合させることによって、座っている時間で正しいS字姿勢が維持できるようサポートしてくれます。

カイロプラクティックの技術によって身体の歪みを矯正してもらうのと同じように、スタイルチェアに座ることで自然と正しい姿勢へ矯正していくことができます。

スタイルチェア

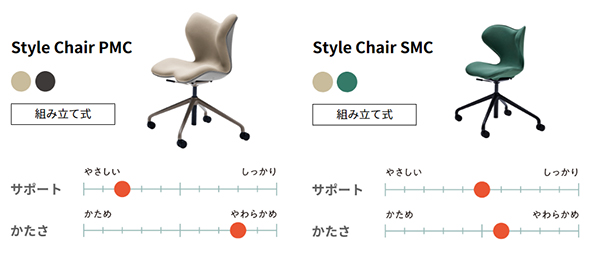

オフィスにおける代表的なモデルである「PMC(左)」と「SMC(右)」は、どちらも人間工学とカイロプラクティックのメソッドを融合させ、理想のS字姿勢が維持できるようサポートしてくれるプロダクトです。ポイントは主に以下の3点です。

ポイント1 身体の重心を前にキープし「骨盤を立てる」

ポイント2 左右からしっかり包み込んで「骨盤を支える」

ポイント3 座面の曲面が筋肉の圧迫を防ぎ「体圧を分散する」

これらによって、理想の姿勢「S字姿勢」をサポート。座ることでS字姿勢の習慣化を促します。なお、理想のS字姿勢を保つため、リクライニング機能やひじ掛けはありません。

「PMC」と「SMC」では、身体のサポートとかたさに違いがあり、どちらのチェアを選択するかは利用時間の長さ、チェアを置く場所(≒用途)、着座時の感触の好み(硬めorやわらかめ)がポイントになります。

着座時の姿勢はどちらも同じになりますが、「PMC」は、かたさの異なる2種類のウレタンが使用され、座り心地の良さとS字姿勢の維持が両立されています。身体のサポートとかたさについては、以下の比較をご参考にしていただき、導入をお考えの際は、実際にサンプルに座り感触を試してみるとよいでしょう。

また、リフレッシュコーナーなどのフリースペースや窓際に置いて活躍しそうなスタイルチェアが「DC」というモデル。短めのウッド脚とファブリック生地が、開かれたスペースにおだやかにアクセントを与えてくれそうです。

スタイルチェアは、

・福利厚生の一環としてフリースペースに置いてみる

・一部の会議室チェアと入替え「健康になる会議室化」してみる

・健康経営に向けた最初の一歩として置いてみる

など、まずは従業員の皆さんに効果や座り心地を体感してもらうことをおススメします。実際の活用状況を考慮しつつ、モデルや設置場所を考えていくと良さそうです。

まとめ

今回は、健康経営の実現のためには避けては通れない腰痛問題と、その課題解決のひとつ「スタイル健康チェア」を紹介させていただきました。

当社では、デモンストレーション用のスタイルチェアの実物をご用意していますので、座って確かめていただくこともできます。興味のあるかたは、お気軽に当社までお問い合わせください。

気になる製品導入コストですが、販売店として特別価格で仕入れておりますので、お見積り依頼や価格のご相談は、FRSまでお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

(著:FRS広報チーム)