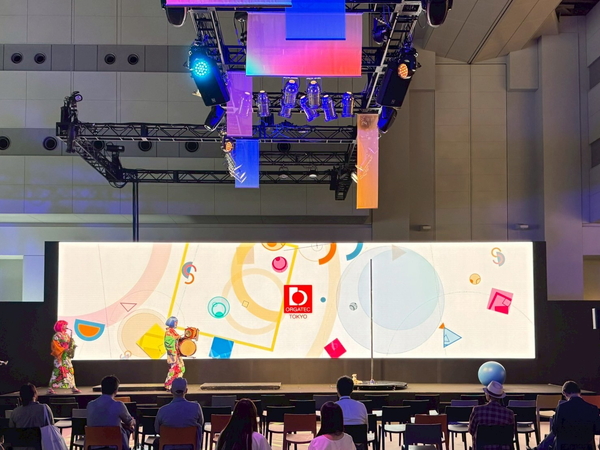

2022年の初上陸から4度目の開催、世界のオフィス家具の見本市「オルガテック東京」。公式の発表によると、出展ブランド数は国内外から約160、来場者数は約45,000人。前年を上回る盛況ぶりで閉幕しました。

主催者の掲げるテーマは、2023年から同じ「SHIFT DESIGN」。上陸初年度を除いてそのテーマは一貫しています。コロナ禍を経て、オフィスの価値が再定義されようとするなか、オフィスを取り巻く議論はこれまで以上に多角的となり、要素も一層複雑化しています。しかし、突破口となるのがデザインの持つ力、というのがマーケットの共通認識です。

実際、当展示会の各社のプレゼンテーションからは、オフィスを取り巻く諸課題に対する答えが解像度高く提示されていることが感じられ、多くの場合、差異化のポイントはデザインにありました。

今回、各社から提示されたプロダクトで目立ったのは、居心地の良さ、健康、個性の尊重など、ヒトに寄り添ったもの。なかでも多方面からの評価を集めたコクヨのブースでは、健康面での課題解決に重きを置いたプロダクトを、ブース全体を使った秀逸なインスタレーションによりメッセージ性を高め発信していました。

また、環境問題に対する取組みも表層的なものではなく、より本質的なものに深化してきていることを感じます。

今回は、それらのプロダクトを提案していたブースのなかから、特に象徴的な5つのブースを取り上げてリポートしていきます。

KOKUYO

dive in. そして、身体の一部になる。

圧倒的な浮遊感に、あなたの身体は驚くだろう。それは、「すわる」より「まとう」に近い感覚、未体験の新機能・3Dウルトラオートフィットが体圧を流動的に分散させることで、いかなる姿勢でも身体と一体化し、かつてない没入感を実現する。思考を研ぎ澄ます。想像力を解き放つ。その過程であなたは、この椅子の存在さえ知覚しなくなる。ingCloud 他の椅子には、戻れない

(KOKUYO 公式パンフレットより)

各ブランドが掲げたコンセプトを体現した空間デザインとモノづくりの姿勢を称える「ORGATEC TOKYO Awards」において、グランプリ、および出展者が選ぶベストブース賞とふたつの栄冠を勝ち取ったコクヨ。

白い布で覆われた外観は既に異彩を放っていましたが、「ingCloud」というチェア一点の展示に振り切った潔さ、美しく力強いブース内の空間演出、そしてその名のとおり雲に載っているかのような独特の浮遊感を感じるプロダクトの秀逸さ。まさにグランプリに相応しい抜きんでたプレゼンテーションでした。

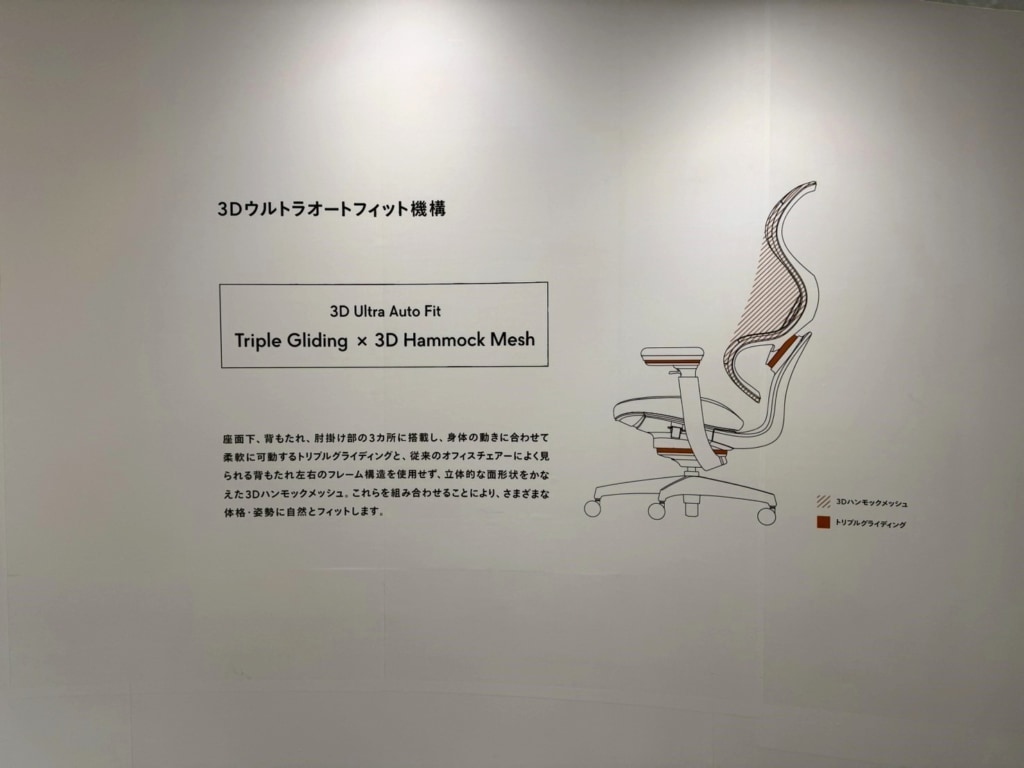

「ingCloud」に採用された独自技術「3Dウルトラオートフィット機構」は、コクヨが8年の歳月を費やし開発。座面下、背もたれ、肘掛け部の3か所に搭載された身体の動きに合わせて柔軟に可動するトリプルグライディングと、背もたれの3Dハンモックメッシュを掛け合わせることによって、圧倒的な耐圧分散を実現しています。

また、階下の「ボーダレス」と銘打たれたエリアにもコクヨのプロダクトが展示。手すりから着想したというインクルーシブデザイン「hangout」は、「安心して身体を預けつつ、動きしろがあり、ふらっとコミュニケーションができるような家具とは」を模索した結果生まれたプロダクトだといいます。

ITOKI

In the Making 未来の”はたらく”は、まだ途中

長らく理想とされてきた「完成形」よりも、自由で、やわらかく、のびしろがある「途中形」のなかに、未来の”はたらく”は潜んでいます。

ITOKI DESIGN HOUSEは、世界中の家具・ブランド・働き方を掛け合わせ、観察し、アップデートしつづける現在進行形のプラットフォーム。つくって終わりではなく、つくりながら問い続ける実験場です。

ここで生まれるアイデアは、明日への仮説。繰り返すデザインの先で、あたらしい”はたらく”がはじまります。

(Orgatec Tokyo 2025 ITOKI DESIGN HOUSE 公式サイトより)

今回の展示の目玉は、ITOKIが満を持してお披露目した新オフィス家具ブランド「NII(ニー)」。当ランドでは、デザインの力によって自然と人が集まり、刺激し合い、挑戦を後押しすることでオフィスは働く人が主役になる舞台へと進化させることをめざしています。

「NII」シリーズをはじめとした、見た目にも楽しく、優れた機能性を併せ持つプロダクト群で、大勢の来場者で賑わう人気の展示ブースでした。

「BITMAP」は、大きさの異なるビビットカラーのソファブロックを自由に組み合わせることによって、空間にアクセントをもたらすソファ。交差するように配置することによって、あらゆる方向からのコミュニケーションを可能にしています。

パネルの隙間から光や風を通し、視線をほどよく遮るうろこ状のパネルが特徴的なプロダクト「PIGNA」。空間全体とのつながりを感じつつも、内側には一定のプライベート感を保持できます。プライバシーレベルに合わせてパネルの高さ選択可能。

丸や角、コーナー用など4種のガラス天板と5種のフレームから選択して組み合わせを楽しむことができるテーブル「CONNEXA」。自然や人間の骨格を想起させるデザインが、コミュニケーションを誘発させる効果があるのだとか。

4つの高さの異なるユニットを組み合わせることによって、どのようなエリアにも馴染み空間にアクセントをもたらす「PARLAMENT」。どの位置に座してもフラットにコミュニケーションできる設計が施されています。

カリモク家具

愛知県刈谷市の小さな木工所に端を発するカリモク家具。オルガテック東京2025では、「なんでも作るよ」をテーマに掲げ、同社の持ち味である木のデザインや加工技術はもちろんのこと、外部のコラボレーターとの協業により生まれた斬新なプロダクト群などを展示、「ORGATEC TOKYO Awards」では前回のグランプリに続いて今回は特別賞を受賞しています。

展示エリアは「発見を待つマテリアル」、「加工を着替える」、「なんでも作れる」、「対話を生む空間づくり」、「広場からさらに遠くへ」と外部とのコラボレーションの深度別に5つにゾーニング。特に「なんでも作れる」ゾーンでは環境問題に一石を投じるプロダクトも見られました。

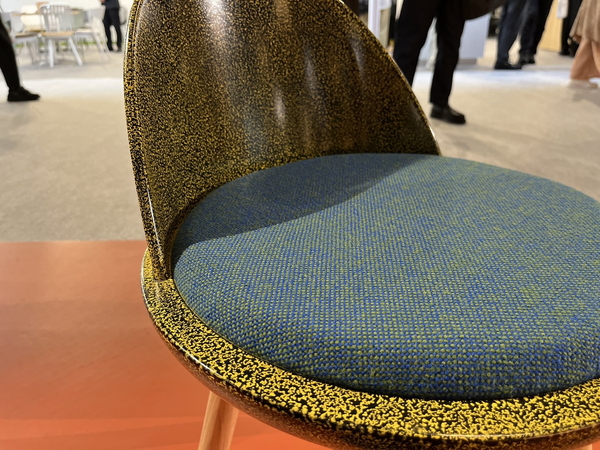

アシックス製シューズのデッドストックやサンプル品などを粉砕した材料を内部に取り入れた「Polar Lounge Chair」。

燃料材や廃材に使われ、プロダクトになりにくかった曲がった木材や節のある木材を活用、本来の「光を灯す道具」に立ち返るデザインされた照明「VOSCO」。

背板が帽子(キャップ)のツバのような形にデザインされた「CAP Chair」の、塗装仕上げによる特注モデルの展示。木でありなが、その艶や幅広い表現が素晴らしく目を引きました。

PLUS

my イゴコチメイキング

さまざまな性格や個性、興味や話題、ホンネや感情が集まるオフィス。私たちプラスは、企業やワーカーそれぞれが求める“イゴコチ”に寄り添いながらオフィス提案を行っています。オフィスを形づくるさまざまな“イゴコチ”をあらためて見つめ直すことで、自分や会社にあった空間や家具の在り方を考える「myイゴコチメイキング」の機会になればと考えています。

(PLUS 公式パンフレットより)

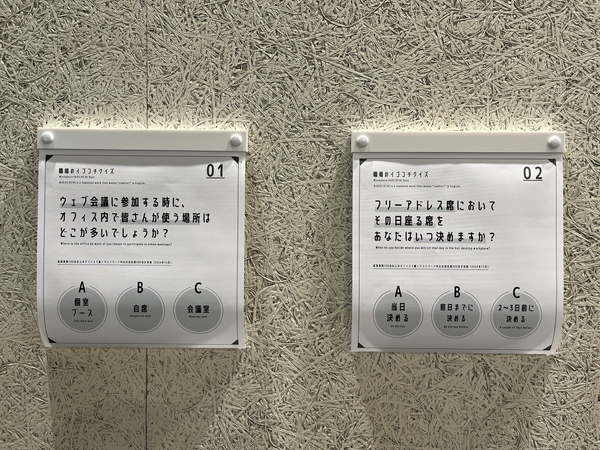

今回のPLUSは、「イゴコチのいいオフィス」を掲げ、独自に行なった調査結果を掲示しながら、回答結果に基づき開発されたユニークなプロダクト群が展示されていました。同社のマーケットインの方針が見て取れます。

着席時の身体の動きを自由にしたチェア「HAG Capiso」。前向きだけでなく、後ろ向き、横向きにも着座することが可能。脚の部分には馬の蹄を模した「脚グリップ」が姿勢の自由度をさらに高めてくれます。

フリーアドレスの導入によって席の選択肢が増えた一方、じつは荷物の置き場に困っていたというオフィスワーカーは、なんと80%以上。そのソリューションとして開発されたプロダクトが、足元にラゲッジスペースのあるスツール「Work Harbor」。

無印良品 for Business

永く使える商品と循環のしくみ

一本の木を余すことなく活用する、再生可能な素材とリユースしやすい仕様で商品をつくる。こういった工夫から、私たちは永く使える商品と循環のしくみをつくることを目指しています。永く使うことによって愛着が生まれ、資源を無駄にしないことにもつながる。これが私たちの考える循環のプロセスです。

(無印良品 for business公式パンフレットより)

今回、初出展のブースのうち最も注目されたブースのひとつが「無印良品 for Business」。

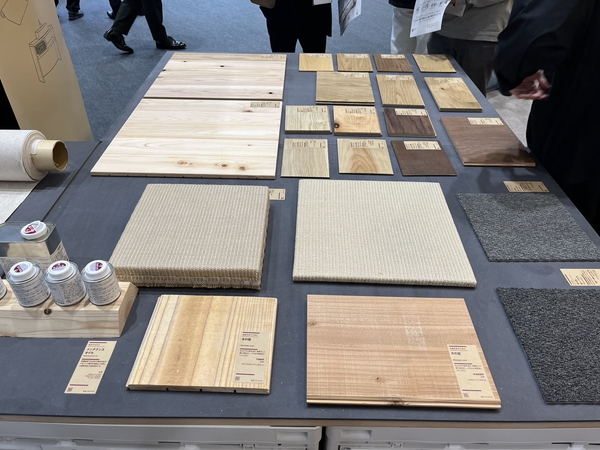

展示ブースのテーマには「愛着」を掲げました。国内外で多くのファンを魅了するコンシューマ向けプロダクトの数々をはじめ、すべてを無印良品のプロダクトで構築した「空間設計」エリア、法人向けに開発された什器・家具類や内装材などを展示する「空間商材」エリアを展開。環境を考慮し、特に木を無駄なく徹底的に使うことを考え、木端などに至るまで活用できる空間を提唱していました。

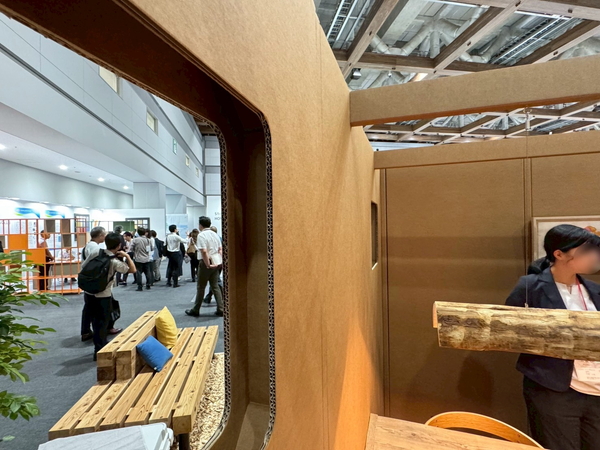

今回、160㎡と1F展示会場で最大のブースのなかで、特に私たちの目を引いたプロダクトのひとつが、こちらの会議室。正面のシェルフに挟まれた通路には引き戸が設置され、半密封空間をつくることも可能です。その素材は段ボールとユニーク。窓部分から二重構造になった断層を確認することができます。

まとめ

今回は、オルガテック東京2025のリポートから、5つの出展ブースをピックアップして前編をお送りしました。後編では、他の素晴らしい展示の数々について続報をお届けいたしますので、どうぞご期待ください。

最後までお読みいただきありがとうございました!

(著:FRS広報チーム)