高度成長期の日本、その抜群のコストパフォーマンスの良さから魔法の鉱物(または「奇跡の鉱物」)と呼ばれ重宝されたアスベストは、建設用途を中心に年間30万トン使用されたといいます。

一転して昨今では、その使用・処理を巡る規制が強化され続けており、ネガティブな情報として度々メディアでも取り上げられています。環境省では、建築物の解体によるアスベストの排出量が2020年~2040年頃にピークを迎えると予測、アスベストを使用した建築物が解体される際の周辺住民への健康被害が懸念されています。

アスベストは、ある時期までの建造物には必ずと言って差し支えないほど使用されていました。2021年4月の法改正では、建築物の解体・補修工事等にともなうアスベストの飛散防止を徹底させるために、その規制が一層厳格なものになりました。このことで、アスベストは工事請負会社だけが知識を持っておけば良いというものではなくなり、発注者も作業者を安全に作業させるよう配慮しなければならない責任が生じています。

このコラムをきっかけに正しい知識を身に付けてまいりましょう。

目次

「魔法の鉱物」アスベストとは

アスベスト(asbestos)は、日本語での呼び名は「石でできた綿のようだ」ということで「石綿(いしわた、せきめん)」といいます。その歴史は驚くほど古く、世界各国で使用されていたことが分かっています。

古代エジプト(紀元前3100年以前~紀元前30年)ではミイラを包む布として、古代ローマ(紀元前753年~476年)ではランプの芯として、さらに中国では、周の時代(紀元前1046年頃~紀元前256年)、火に投じると汚れだけが燃えてきれいになることから火浣布(かかんぷ=火で洗える布)と呼ばれ珍重されていた記録があります。

日本では、「竹取物語」(9世紀後半~10世紀前半の成立とされる)に登場する「火にくべても燃えない『火鼠の皮衣』」がアスベストだったのはないかとも言われています。

このように、アスベストは世界中で長い歴史のなかで重宝されてきた素材であり、日本国内でも大量に消費されました。

近代日本におけるアスベストの歴史

1955年頃から1973年頃までの日本は高度経済成長期を迎え、高速道路や鉄道、大規模な建造物が次々と建設されていきました。都会で働く人々の所得は上昇を続け、テレビ、洗濯機、冷蔵庫の三種の神器が家庭に普及していくなど、豊かな生活を送る人々が増えていきます。この第二次世界大戦直後からの驚異的な経済成長の様子は世界各国から「東洋の奇跡」と驚嘆されました。

経済成長のスピードに乗じてインフレーションが進み、物価は上昇。並行して不動産価格も急激に上昇した結果、借家ではなく自ら不動産を保有して資産にする「マイホーム神話」が浸透していったのもこの頃でした。住宅着工件数は1973年まで右肩上がりに上昇し続けます。

また、都会に比べて経済成長が緩やかだった地方では、高い賃金を求めた若者たちが集団就職という手段で東京、大阪、名古屋などの大都会に移動します。その労働力の増加が経済成長を力強く支えた一方で、住戸が圧倒的に不足していきました。このことが、建設ラッシュにさらに拍車をかけることに。

このような圧倒的な建設ニーズを背景に、曲げや引張りに強く、耐熱性、絶縁性、保温性などに優れており、しかも安価なアスベストは大量に輸入され、次々と消費されていきました。1970~1990年にかけて、年間約30万トン前後の大量のアスベストが輸入されたうち、約8割が建材に使用されていたそうです。過去50年間では、約1,000万トンが輸入・生産されたと推定されています。

アスベストとは

アスベスト(石綿)とは、天然に産出する「繊維状ケイ酸塩鉱物」の総称です。

日本国内では主に建設用途として使用されたほか、1900年代の学校では、理科の実験などでビーカーを火にかけるときに下に敷く「石綿付き金網」の材料としても広く使用されました(1988年3月頃に販売停止)。

多方面で産業用途に使用されてきたアスベストは、厚生労働省により以下の6種類と定義されています(労働安全衛生法等の法令の規制対象となるアスベストとして2006年8月に発表したもの)。

- クリソタイル(白石綿)

- クロシドライト(青石綿)

- アモサイト(茶石綿)

- アンソフィライト(直閃石綿)

- トレモライト(透角閃石綿)

- アクチノライト(陽起石綿)

日本国内におけるアスベスト使用で、圧倒的に多いのはクリソタイル。次いでクロシドライトやアモサイトも輸入・使用されましたが、1995年にはこれら2種類は輸入と使用が禁止、以後は主にクリソタイルだけが使用されました。

アンソフィライト、トレモライト、アクチノライトの3種類は、建材分析の結果から、国内での使用実態が確認されていますが、主原料としての使用は限定的のようです(※アスベストは自然由来の物質であるため、予想外の部位に不純物として混入しているおそれもあります)。

魔法の鉱物から、静かな時限爆弾へ

魔法の鉱物として重宝されてきたアスベストでしたが、やがて、高濃度・長期間アスベストを暴露(=細菌やウイルス、有害物質などに晒されること)することで、健康被害を引き起こすことが明らかになっていきます。アスベスト含有製品の生産や、建設現場でのアスベスト吹付け作業に携わっていた作業従事者、さらには工場の周辺住民にもアスベストの曝露に起因する健康被害が次々と発生、これらを背景に、世界各国でアスベスト禁止の風潮が高まりました。

アスベストが引き起こす健康被害は、1938年にドイツの新聞が公表しています。1964年には、空気中の大量のアスベストが人体に有害であることを指摘した論文が公開されました。これほど前に危険性が指摘されていたにも関わらず、なぜ世界各国でアスベストは使われ続けたのでしょうか。そこには、

- 第二次世界大戦が起きたこと

- アスベスト起因の健康被害は潜伏期間が数十年と長いこと

- (特に日本国内では)建設ブームで健康被害リスクを顧みることができなかった

など、ほかにも数多くの要因が挙げられます。

1973年のアメリカでは、世界最大のアスベストメーカーであるジョンズ・マルビル社(1985年に莫大な賠償金を抱えて倒産)が製造者責任を追及されるなど、1985年までに3万件の類似訴訟が多発します。

日本国内でも、アスベスト含有製品の生産や建設作業に携わっていた作業者が健康被害を訴えたり、死亡するなどのほか、過去にアスベスト含有製品を生産していた工場付近の住民の健康被害が明らかになり、その補償が行なわれてきました。その医療費等の支給など救済措置のため、2005年より順次法整備が進められてきました。

2000年以降、アスベスト0.1重量%を超えて含有するものは「アスベスト含有建材」と呼ばれ、2006年9月から、製造・使用等が全面的に禁止、現在は日本国内で製造、輸入、新規の使用はされていません。

アスベストに起因する健康被害とは

高濃度・長期間アスベストを暴露することによって引き起こされる健康被害のなかで代表的なものが以下の5つです。この潜伏期間の長さが「静かな時限爆弾」と称される所以。

石綿(アスベスト)肺

石綿肺とは、肺が線維化してしまう肺線維症(じん肺)という病気のひとつ。肺の線維化は、石綿のほか、粉じん、薬品等多くの原因により引き起こされますが、石綿のばく露によっておきた肺線維症を特に石綿肺といいます。業務上の理由でアスベスト粉塵を10年以上吸入した労働者に起こるといわれ、アスベスト曝露がなくなったあとで進行することも。潜伏期間は15~20年といわれてます。

肺がん

石綿が肺がんを起こすメカニズムは、まだ十分に解明されていませんが、肺細胞に取り込まれた石綿繊維の主に物理的刺激によって肺がんが発生するとされ、暴露量が多いほど肺がんの発生リスクが高まります。治療法は外科治療、抗がん剤治療、放射線治療など。潜伏期間は15~40年といわれています。

悪性中皮腫

悪性中皮腫とは、肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜、心臓及び大血管の起始部を覆う心膜等にできる悪性の腫瘍です。若い時期にアスベストを吸い込んだ方のほうが悪性中皮腫になりやすいことが知られています。治療法には外科治療、抗がん剤治療、放射線治療などがあります。潜伏期間は20~50年といわれています。

良性石渡胸水

良性石綿胸水とは、石綿(アスベスト)に起因する非悪性の胸水です。症状がある場合、胸痛、発熱、咳嗽、呼吸困難の頻度が高くなります。多くの場合は自然に消滅しますが、胸水の消滅後に再発を繰り返すこともあります。石綿ばく露歴がある、胸部X線あるいは胸水穿刺で胸水の存在、石綿ばく露以外に胸水貯留の原因がない、胸水確認後3年以内に悪性腫瘍を認めない、という4つの条件がそろうことで診断されます。

びまん性胸膜肥厚

びまん性胸膜肥厚とは、胸膜(きょうまく)が炎症を起こし、繊維化し、胸膜全体の1/4以上の比較的均等な厚みが生じる良性の疾患です。肺の表面に厚みが出て硬くなると膨らまなくなります。それによって、呼吸機能が低下し、呼吸困難などの症状が現れることが分かっています。

日本国内のアスベスト訴訟

日本国内でも、アスベスト曝露によって引き起こされた健康被害が各地で報告され、訴訟に発展したケースも少なくありません。社会問題になったり、法整備を強力に後押しすることになった代表的なアスベスト訴訟事例をみていきます。

CASE 1 大手機械メーカー従業員の罹患事例

2005年、大手機械メーカー内のアスベストを扱う工場で勤務していた社員や退職者、請負会社の従業員、地域住民の間でアスベスト関連疾患患者が多数発生したことを発表(79人が死亡)。

CASE 2 車両部品メーカー従業員の罹患事例

車両部品製造する工場でアスベストを取り扱っていた元従業員、および死亡した元従業員の遺族ら11人が、国を相手取り賠償を求めて訴訟を起こした(のちに和解が成立)。

CASE 3 工場の元従業員の罹患事例

1963年~1984年にA社の従業員だった男性が、退職後の1995年に体調が悪化、国立がんセンターより悪性胸膜中皮腫と診断を受ける。翌年に死亡、遺族からの請求に基づき遺族補償年金、および遺族特別年金等の支給が決定された。

CASE 4 発電所の元従業員の罹患事例

発電所の従業員が、定年退職後に悪性中皮腫で死亡。遺族が賠償を求め訴訟を起こした結果、企業側がアスベスト対策を充分に講じていなかったと認めた(のちに賠償金が支払われ和解)。

CASE 5 鉄道高架下工事の近隣被害事例

近隣高架下で飲食店を経営する女性(当時83歳)が、2020年に中皮腫で死亡。鉄道高架下の建物へのアスベスト吹付け工事に起因するとして、遺族が賠償を求めた(当該エリアでの中皮腫による死亡は合計3名)。

CASE 6 米軍基地内での健康被害事例

基地内で勤務していた元従業員らが、基地内のアスベスト対策が不十分だったために石綿肺(肺繊維症)を罹患したとして国に損害賠償を求めた(原告に支払われた賠償金約7億円のうち約2億円を米国側が負担することで合意)。

アスベストに関する法規制

アスベストの取扱いや、処理方法について規制する法令は、以下の7つ。この中にそれぞれアスベストに関する規定があります。

建築基準法

建築基準法は、建築物の最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的とします。吹付けアスベスト等の建築物への使用禁止や増改築、大規模修繕・模様替の際に除去を義務づけています。ただし、増改築、大規模修繕・模様替の際の既存部分は、封じ込め及び囲い込みの措置を許容しています。

建設リサイクル法

建設リサイクル法は、特定の建設資材の分別解体や再資源化、解体工事業者の登録制度等により、再生資源の有効利用や廃棄物の適正処理を図ることを目的とします。解体工事等を行なう際に、特定建設資材に付着している吹付けアスベスト等の有無に関する調査を行うこと、付着物の除去の措置を講ずること等を規定しています。

労働安全衛生法(「石綿則」を含む)

労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康の確保を目的とします。アスベストを重量の0.1%を超えて含有する製剤等の製造、輸入、使用等の禁止、建築物の解体等の作業における労働者へのアスベストばく露防止措置等を規定しています。

大気汚染防止法

大気汚染防止法は、事業活動や建築物等の解体等に伴う大気汚染を防止し、国民の健康保護、生活環境の保全、被害者の保護を図ることを目的とします。建築物解体等の作業の届出、建築物解体等の作業基準(吹付けアスベスト、アスベストを含有する保温材等の除去等)を規定しています。

廃棄物処理法

廃棄物処理法は、廃棄物の排出抑制、適正処理等により、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とします。廃石綿等を含む廃棄物の特別な管理等を規定しています。

宅地建物取引業法

宅地建物取引業法は、公正な不動産取引と健全な発達、および取引当事者の利益の保護と不動産の円滑な流通を図ることを目的とします。建物について、アスベスト使用の有無の調査結果が記録されている時は、その内容を重要事項説明として建物の購入者等に対して説明することを規定しています。

品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)

品確法は、住宅の性能の表示基準を定め、新築住宅工事の請負人と売り主に対して、住宅の一定部位について10年間の瑕疵担保責任を義務付け、住宅の品質確保をめざします。住宅性能表示制度において、既存住宅における個別性能に係る表示事項として、「アスベスト含有建材の有無等」などを規定しています。

■アスベスト(石綿)規制関連年表

- 1975年吹付けアスベストの使用禁止(規制対象:5重量%超)

- 1985年石綿セメント管の製造が終了

- 1995年アモサイト、クロシドライトの製造禁止

- 2004年石綿を1重量%超含む製品の出荷が原則禁止

- 2005年2月石綿障害予防規則の新設・施行

- 2006年4月労働安全衛生法の改正、宅地建物取引業法改正(重要事項説明書への調査記録の有無の明記)

- 石綿全面製造禁止、規制対象を0.1重量%超に改定(特定分野に限り猶予期間あり)

- 2021年4月改正大気汚染防止法、改正石綿障害予防規則の施行、事前調査の義務化

- 2022年4月事前調査結果の報告義務化

- 2023年10月事前調査に資格要件が追加

2022年の法改正のポイント

アスベスト製品の製造が禁止されて10年超が経過しましたが、吹付けアスベスト、アスベスト含有断熱材などが用いられた建設物は依然として数多く残っています。環境省では、それらの建築物の解体によるアスベストの排出量が2020年~2040年頃にかけてピークを迎えると予測、その量は年間100万トン前後と見込まれています。

それらの建築物の解体・補修工事等にともなうアスベストの飛散防止を徹底させるため、改正大気汚染防止法が2020年6月5日に公布、2021年4月1日に施行されました。これにより、同日以降に着工する解体、改造、補修、改修工事に関して工事前にアスベストの事前調査が義務化。さらに、一定規模以上の工事はアスベストの有無に関わらず調査結果の報告が義務付けられました。

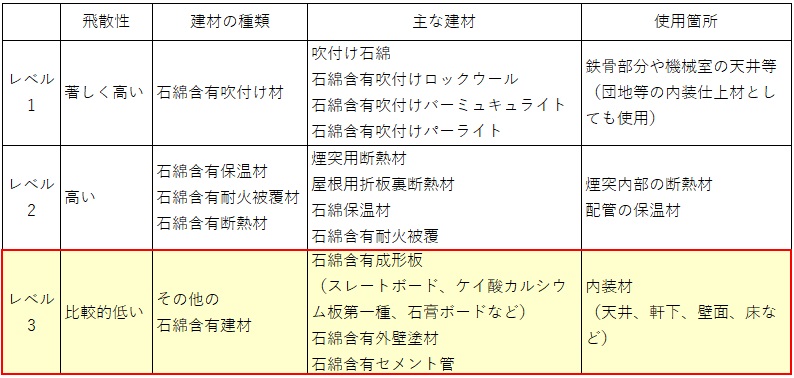

今回の改正で、アスベストの飛散性が高くない建材についても調査義務の対象になりました(以下の表参照)。調査は工事対象から検体を採取、専門機関による検査が必要な場合もあり、工事発注者のコスト増要因となります。また、工事項目の複雑化もコストに影響します。

しかし、作業に従事されるかたの健康や、その家族の生活を守るためには必要な法規制であり、同時に私たちの健康で安全な日常生活を確保するためにも欠かせないものなのです。

石綿含有建材の規制対象レベル

アスベストは、飛散性の差異によって曝露する可能性が異なり(=健康被害を引き起こす可能性)、建材の種類によりレベルを3段階に分けています。2021年の改正大気汚染防止法の施行以前は、レベル1~レベル2のアスベストの飛散性の高い建材が対象となっていましたが、今回の改正では、レベル3が対象になりました。

床面積80㎡以上の解体工事や、請負代金の合計が100万円以上(税込)の改修工事などの場合には、アスベストの有無に関する事前調査結果を都道府県および所轄の労働基準監督署に報告しなければなりません。

さいごに

今回は、アスベストの歴史から、近年の法改正のポイントまでを解説してきました。

規制の厳格化は、特に解体工事の実務に携わる方々にとっては大きな負担増になるもの。しかし、それらを遵守することで実務に携わる方々の健康が守られ、工事現場の近隣の方々に大きな安心材料にもなります。工事を発注される際は、この点について理解・協力が必要になります。

なお、民間建築物に対するアスベスト除去、または囲い込み、封じ込めに関して、補助金制度がある地方公共団体もあります。それらの地域では補助金が支給される制度もありますので、工事を行なう際には自治体のWebサイトなどでご確認ください。

最後までお読みいただきありがとうございました!

(著:FRS広報チーム)