会計年度末であるだけでなく、大きな組織改編が行なわれたり、新卒社員の入社があったりする4月を前に、その準備に慌ただしく過ごしているかたも多いであろう3月。

そのせいか、公共交通機関を利用していると、体調を崩しているかたが多く見受けられます。立春を過ぎたとて余寒もあり、さらに寒暖差が大きいのがこの時期の特徴。日頃からの体調管理が必須です。

そのためには、適度な運動習慣を取り入れることは有益。運動習慣は、

・疲れにくい身体をつくる

・ストレスホルモン「コルチゾール」の分泌を抑制

・幸福ホルモン「エンドルフィン」の分泌を促す

・脳への血流が増加、記憶や学習を司る「海馬」が刺激され記憶力・集中力UP

・創造性を司る脳の領域を刺激、アイデア創出が期待できる

これほど多くの恩恵をもたらします。

しかし、都心で運動習慣といっても、いったい何をしたら良いのか…というかたも多いはず。そんなかたにオススメしたいのが「皇居ラン」です。

東京都の象徴とも言うべき皇居を眺め、歴史に思いを馳せながら四季を感じられ、しかも無料でいつでも始められるのが皇居ラン。今回のブログでは、少しずつ暖かい日も増えはじめ、桜の開花するこの時期に最適な、皇居ランについて詳しく取り上げていきます。

目次

皇居ランはどのように定着したのか

皇居の周囲は、年間延べ約150万人超のランナーが走っているとも言われます。年齢層は、20~40代が全体の75%を占めており、女性と男性の割合は35:65というデータも。

皇居ランは一年を通して楽しめますが、豊富な緑に囲まれているため季節ごとに異なる魅力を感じることができます。なかでも温暖な気候で千鳥ヶ淵周辺など桜の美しい春は、もっとも多くのランナーで賑わう季節です。

皇居は、言わずと知れた、徳川家康によって開かれた江戸幕府のど真ん中だった場所。当時は将軍の居住地として日本で最も警備されている場所のひとつだったはずです。さらに、大政奉還後には天皇のお住まいとしてカンタンに近寄ることもできない場所だったはず。

皇居は、どのように市民ランナーによって愛される場所になったのでしょうか。

皇居ランの起源を紐解く① 1964年東京五輪

皇居ランの起源は、1964年10月10日~10月24日に開催された東京オリンピック(第18回大会)に遡ります。

当時のオリンピックのTV視聴率は、開会式で関東地区が61.2%を記録、なかでも「東洋の魔女」が金メダルに輝いたバレーボール決勝(対ソビエト戦)ではなんと視聴率66.8%を記録、国民の2/3が試聴しているというこの驚異的な数字は、スポーツ中継の金字塔として現在も破られていません。

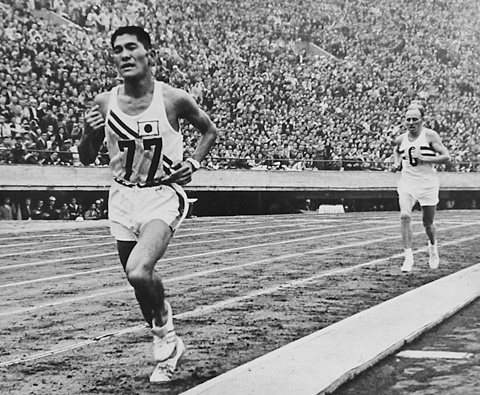

そして、バレーボール同様、大きな注目を集めたのが最終日の男子マラソンでした。同競技では、福島県須賀川市出身の円谷幸吉選手が、エチオピアのアベベ、イギリスのヒートリーに続く第3位の銅メダルの栄冠に輝き、大会を大いに盛り上げました。

このことが、開催後、日本国内でランニングブームが起こる発端に。そして、東京五輪閉幕から8日後の1964年11月1日に開催された伝説のイベントが、市民ランナーが皇居を走る大きなきっかけになりました。そのイベントのタイトルは「皇居ホステスマラソン」。

皇居ランの起源を紐解く② 皇居ホステスマラソン

「皇居ホステスマラソン」は、夜の勤務であることから体調管理が難しい、銀座で働くホステスの皆さんの健康増進・福利厚生を目的として、銀座のクラブやバーの経営者により開催されました。

もちろんランナーは、銀座ではたらく約40名のホステスの皆さん。お店の営業終了後、ドレスからランニング姿に着替えたホステスの皆さんは、20分かけて歩いて皇居マラソンのスタート地点である二重橋に集合しました。

スタートは午前1:40。二重橋をスタートした参加者は皇居外周約5kmを激走。ホステスの皆さんのゼッケンにはお店の名前と源氏名が書かれていたといいます。イベントを盛り上げるため賞金や、ブランド品が参加賞として用意されたとか。マラソンの先導・追尾の車輛はベンツだったそうです。もちろん、ール地点にはドクターとナースも待機していました。

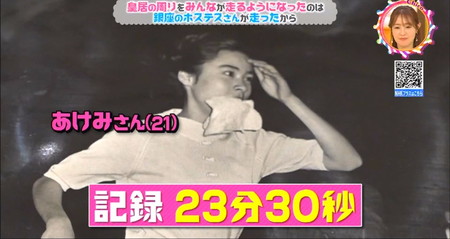

大会の優勝者は、2位に圧倒的な差をつけて独走した当時21歳のあけみさんで優勝タイムは23分30秒。ホステスの業務終了後の深夜に、なんと時速12km以上をキープして走り抜けた計算です(なお、参加者全員が無事完走)。

このユニークなイベントは当時の週刊誌などでも大きく取り上げられました。

すると、触発された皇居に近い国立国会図書館で働く男性職員たちが昼休みを利用してランニングを始めます。やがて「国立国会図書館マラソンクラブ」が結成され、50人ほどの団体に膨れ上がりました。さらに、マラソンクラブの活動を見て周辺の官庁職員や会社員も昼休みなどに皇居の周りを走り出しました。

このように「皇居ホステスマラソン」は、皇居ランが70年代を前に定着するための大きな出来事として、現在も語り継がれています。その後、1980年代~1990年代には皇居周辺がランニングコースとして整備され、ランナーにとって走りやすい環境が整いました。

いざ、皇居ランへ

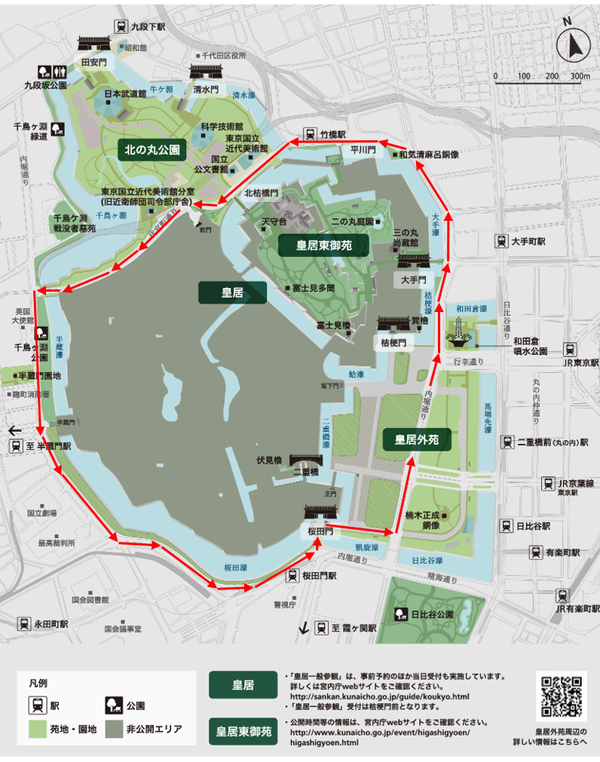

皇居ランのコースは、一般的に一周約5km。初級~中級者はおよそ30〜40分程度で走ることができます(個人差がありますので無理のない速度を心がけましょう)。

コース上には信号がないので、ノンストップで走れるのはランナーにとって大きな魅力のひとつ。また、皇居の外周には約30m弱程度の高低差があるので、トレーニング効果を高めてくれます。

ランナーもウォーカーも、反時計回りがマナーです。くれぐれも逆走は厳禁。歩行者の妨げにならないよう、歩道の左側に寄って注意しながら走行します。追い越しは、車と同じように原則右側から行ないます。

皇居ランを楽しもう

いよいよ皇居ランの開始です。歴史的建造物や自然の風景を楽しみながら無理のないスピードで走っていきます(ドリンクスポットやトイレ、シャワーなどの情報については、本稿では割愛させていただいております)。

皇居ランのスタート地点として、竹橋、半蔵門とともにメジャーなのが桜田門。本稿では、広場になっていることでウォーミングアップに最適であり、目印も多い桜田門からのスタートすることにしました。重厚な歴史を感じさせる桜田門は、1860年(安政7年)3月3日に起きた大老井伊直弼暗殺事件の舞台にもなっていることであまりにも有名です。

スタートすると、左手に見えてくるのが1624年(寛永元年)に架設された正門石橋。この橋が皇居の正門である二重橋である、との誤認が多いようですが、二重橋はこの奥にある鉄橋です。皇居ランの象徴的な風景のひとつで、美しく優雅なアーチ型の橋はランナーだけでなく、世界中からの訪問者を魅了しています。

内掘通りを北上、右手の皇居外苑に見えてくるのが「和田倉噴水公園」。1961年に上皇陛下の御結婚を記念して建造された大噴水、生命の息吹を表現した滝や、永遠を表す球体噴水のモニュメントなど、癒しの空間が広がっておりランナーの心を癒してくれます。ラン以外では、近隣のスターバックスコーヒーで珈琲をテイクアウトし、夜のライトアップされた噴水を楽しむこともできます。

内堀通りを北上すると左手には、東京消防庁本部庁舎に近い大手濠のほとりに震災イチョウと呼ばれる樹齢150年超、幹の周囲3.6mといわれるイチョウの巨木が現れます。震災イチョウは、1923年9月の関東大震災で焼け野原となった都心において、幹に大きな焼け跡を残しながらも奇跡的に消失を免れ、その姿は当時の被災者の方々に復興への希望を与えました。

代官町通りを過ぎ、田安門と半蔵門の間に登場するのが都内有数の桜の名勝「千鳥ヶ淵公園」。名前の由来はお濠の淵がチドリの羽を広げた形に似ているからだとか(諸説あり)。土手に植えられた260本の桜が満開の時期の美しさは、まさに息を飲みます。皇居ランのクライマックスに相応しい最高のご褒美と言えるでしょう。

夜桜も素晴らしく、令和7年の観桜期のライトアップは、3月28日(金)~4月8日(火)まで。

またまた皇居ランから離れますが、千鳥ヶ淵では区営のボート場があり、水上から桜を楽しむことができます。9時から18時の営業ですが、観桜期は大人気のため、朝から整理券が配布されます。余裕をもって訪問されることをおススメします。

千鳥ヶ淵を通り過ぎ左手に見えるのは、皇居周囲の8つの門の中で最も高台に位置する「半蔵門」。徳川家康の忠臣として、伊賀忍者の頭領として有名な服部半蔵公がその名の由来として有力です(諸説あり)。地形的にもっとも守りが弱かった土地に、家康公の信頼厚い服部半蔵公の伊賀衆を護衛させたといいます。さすがは忍者ハットリくんのご先祖様ですね。

皇居ランを終えたあとのひと休みは、内濠通りを渡った先に皇居外苑にある楠木正成公の銅像を見上げながらクールダウンしましょう。楠木正成公は、新田義貞公とともに後醍醐天皇に仕え、鎌倉幕府の倒幕や建武新政に貢献した勇将です(楠木正成公の活躍を詳しく知りたいかたは「太平記」をぜひお読みください)。

手綱を引きながら馬を抑え、頭を下げ拝礼しようとする姿は、隠岐の島から戻った後醍醐天皇を出迎えたときの姿を表しています。高さ約4m、台座を含めると約8mの高さを誇り、上野公園の西郷隆盛像、靖国神社の大村益次郎像と並び、東京の三大銅像に数えられています。

原型制作に約3年、完成までに10年という歳月をかけて建造されました。

まとめ

今回は、皇居ランについてお送りしました。

仕事のパフォーマンス向上をはじめ、心身ともに健康な状態を維持するために、適度な運動はとても有益です。桜の美しく咲き誇るこの時期、皇居ランを始めるには最適。明日からと言わず、今日から早速始めてみてはいかがでしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございました!

(著:FRS広報チーム)