早いもので2023年も4月。新しい期が始まり、入社式を実施した企業も多かったと聞きます。新社会人としての門出を迎える数十万人の皆さんには、心からのエールを送りたいと思います。

さて、新入社員を迎える側にとってこの時期は、オフィスのリデザイン、レイアウト変更が最も盛んな時期でもあります。一日のうちで長い時間過ごすことになるオフィスは、優れたデザイン性やコミュニケーションの仕掛け、居心地の良さなどはとても大切。近年では、業績にも大きく関わると考えられています。

そして、同じくらい大事なポイントが、災害時の安全性が考慮されているかどうかです。専門家でなければ考慮されにくい観点ですが、安心・安全なオフィスづくりには欠かせません。建築関連法規のうち「消防法」、「建築基準法」には、通路幅、避難経路、消防設備などについて、万が一の災害時への備えの基準が明記されています。火気の存在と無縁に思えるオフィスでも、電子機器・コンセントなどのショートにより火災が発生することがあるため、遵守しなければならないのです。

この2つの法規を易しく説明すると、以下のようになります。

・「消防法」とは、日頃から火災を警戒・予防することと、実際の災害時に適切に行動してその被害を最小限に食い止め、人の身体、命や財産を守ることを目的とした法律。

・「建築基準法」とは、建築物の敷地・設備・構造・用途について基準を設けて、人の健康・命や財産を守ることを目的とした法律。

今回のコラムでは、オフィスに関連する法律や規則のなかから、「消防法」と「建築基準法」について、借主側の理解しておくべきポイントに絞って整理していきます。

個室の会議室をつくるときの注意点

はじめに、最も落とし穴の多い個室の会議室をつくるときの注意点です。

会議スペースには、背の低いパーティションで囲って区画分けしたものや、天井の高さまでの壁を設置して囲んだ密閉空間のものなど、用途によって様々な形態があります。防災対策として注意しなければならないのは、後者の密閉空間。

面積の大小を問わず、個室には、感知器やスプリンクラー、放送設備のスピーカー、などの設置が義務付けられており、消防への届け出が必要になります。その届け出を実施しなかった場合や、消防法に定められている点を実施しなかった場合には、罰金などの罰則が科されます。

特に注意するべきポイントを、「避難計画」、「内装制限」、「排煙計画」の3つに分類してご説明していきましょう。

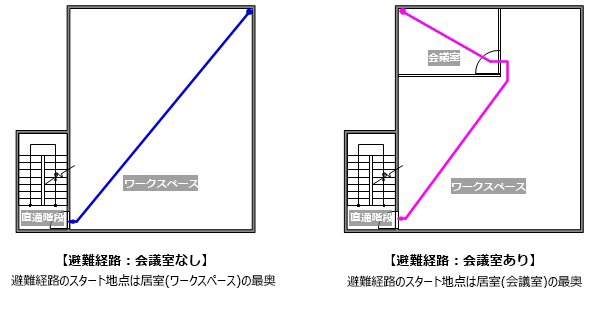

① 避難計画

建築基準法では避難経路の距離が定められています。個室の会議室が奥まった位置にあると避難口への距離が遠くなり、規定の距離を超えてしまう可能性があるので要注意です。また、一定の用途、または一定規模以上のビルでは、二方向避難(※1)が義務付けられています。

- ※1 二方向避難とは

「二方向避難」とは、災害時に備えて方向が別々の避難経路を二か所確保することを指します(建築基準法施行令第121条第3項で定められています)。避難経路が1ヵ所のオフィスや共同住宅では、大人数が一度に避難経路を使用した場合に災害から逃れられない可能性があることから整備されました。

なお、地盤面からの高さが31mを超えるフロアの場合には、より厳しい規定になります(消防署で一般に配備されている「はしご車」が届かない高さで、消火活動が困難であるため)

Point! 個室をつくるときは、避難経路の距離を考慮する

② 内装制限

内装制限は、消防法と建築基準法によって定められており、特定の建築物・規模・用途に該当する場合に、内装の素材(天井や壁を構成するもの)に防火性能を求めています。防火性能の種別は、不燃・準不燃・難燃の3種。

内装の素材として以下のものがあげられます。

- 不燃材 …鉄・コンクリート・ガラス・モルタル

- 準不燃材 …15mm以上の木毛セメント版・9mm以上の石膏ボード

- 難燃材 …5.5mm以上の難燃合板・7mm以上の石膏ボード

※国土交通大臣の認定を受けた素材であれば木材でも使用可

さらに、壁紙(クロス)などの仕上げ材を使う場合には、使用される壁紙等にも防火性能を要求されます。参考に壁紙(クロス)を例とすると、下記の注意が必要です。

不 燃 ◎

準不燃 △

難 燃 ×

防火壁装飾ラベル(一般社団法人日本壁装協会)

デザイン性の高い壁紙は、難燃・準不燃のものも多いため、要注意です。なお、規定されているのは壁と天井の素材のみで、床の素材に関する規定はありません。ただし、地盤面からの高さが31mを超えるフロアの場合には、床の素材にも防炎性能が要求されることがありますので注意しましょう。

Point! オフィスのクロス選びでは、不燃材かどうか確認する

③ 排煙計画

消防法や建築基準法では、火災発生時に煙が建物内に充満して逃げ遅れたり、消防隊による消火作業の妨げになったりしないよう、煙を排出する設備(排煙設備)が必要であると定められています。排煙の方法には、以下の2つがあります。

- 自然排煙…排煙用の開口部(排煙窓)を開けて煙が上へと立ちのぼる性質を利用して煙を排出する方式

- 機械排煙…一定以上の排煙能力をもつ排煙機で、ダクトを通じて外部に煙を排出する方式

ここでは、排煙設備の計算式や詳細な基準は割愛しますが、個室をつくる場合には排煙設備の有無によって場所や大きさが変わるという点を認識しておきましょう。

Point! 個室をつくるときは、排煙設備を考慮する

消防署への提出書類

内装工事を行なう前後で消防署に提出する書類には、以下のようなものがあります。

・防火管理者専任届出書

(オフィスにおいて)「防火管理者専任届出書」とは、建物を利用する法人の代表者は、防火管理に関する知識や技能を持っていて、防火管理上必要な業務を行なうことができる管理、監督的な地位にある従業員のなかから防火管理者を選任して、消防署長に届け出るための書類を指します。催促を受けたにも関わらず防火管理者未選任の状況が続くと、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が処せられます。

・防火対象物使用開始届

「防火対象物使用開始届」とは、建物を、誰がどのような用途で使用しているかを把握するとともに、消防法で定められた必要な消防用設備等が設置されているか、防火上支障がないかなどを確認するための書類で、使用者(賃貸オフィスでは、借主が該当します)が所轄の消防署に届け出なければなりません。

・防火対象物工事計画届出書

「防火対象物工事計画届出書」とは、防火対象物の使用状況を把握し、防火の専門家の立場から届出内容の確認及び消防用設備の設置状況等を事前に審査・指導することにより、不適切な工事を防ぎ建物の安全性を確保するために提出する書類で、所轄の消防署に提出します。

ゆとりある通路幅に

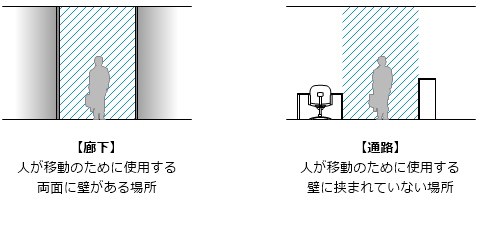

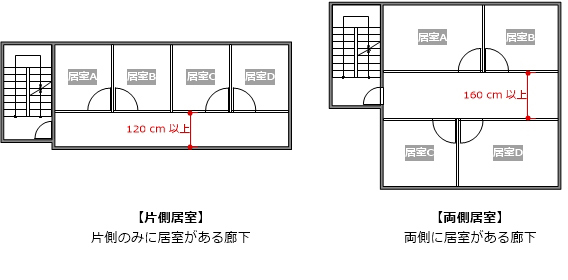

消防法では、災害時に滞りなく避難できるように避難経路の確保を求めています。通路幅などの詳細な規定はありませんが、避難口までの距離、通路の幅、通路に障害物がないかなど、総合的に判断しなければなりません。ここでは、廊下と通路を以下のように定義したうえでご説明していきます。

建築基準法では、廊下の幅について、両側に居室があり中央に廊下がある場合は、両側のドアが同時に開いても通ることのできる幅(160cm以上)が必要。片側が窓や壁の場合は、成人男性同士がすれ違える程度の幅(120cm以上)を確保すべしと規定しています。

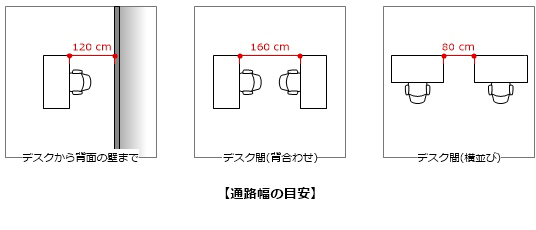

一方、通路幅には規定がありませんが、スムーズに人が行きかうための目安として、成人男性の基準とされる60cmの値を死守するようにしましょう。また、執務室内の間隔は、以下の間隔を参考にしてみてください。

災害は、いつ起きるか分かりません。レイアウトに気を配るのと同時に、通路や廊下に機器や荷物などが置かれていない状態を常時保てるようにしましょう。

Point! 通路幅はムリなく、通路に荷物は置かない

労働安全衛生法

労働安全衛生法とは、従業員が安全で健康的に働くことができる快適な環境づくりを目的とした法律です。労働安全衛生法に基づき定められた「労働安全衛生規則」と「石綿障害予防規則」の中には、オフィスづくりに関連した条項が含まれています。

労働安全衛生規則

事業者が労働災害や危機管理、環境整備などを適切に評価、運用する努力義務を定めた「労働安全衛生規則」の中から、ポイントとなる3つの条項をご紹介します。

■ 気積(きせき)

「気積」とは、床面積×高さで求められる、オフィスの空間内の総量を指します。労働安全衛生規則では、常時就業する従業員ひとりあたりの気積は10㎥以上にしなければならないと定めています(一部の例外を除く)。

■ 照明

照度基準について、一般的な事務作業の場合、300ルクス以上、付随的な事務作業においては150ルクス以上とすることと定められています。明るさの目安として、地下鉄の座席上で測定すると350ルクス程度だそうです。そのくらいの明るさであれば、基準を満たしていると考えて良さそうですが、法律が定めるのはあくまで「最低照度」であり、快適に作業するにはもう少し明るさが求められます。

実際のオフィスづくりでは、JIS(日本産業規格)照度基準の「推奨照度」が参考にされ、事務所は750ルクス、会議室や制御室は500ルクスと定められています。

■ 休養室等

事業者は、常時50人以上または女性30人以上の従業員が働く職場では、横になって休憩できる休養室か休養所を男女別で用意せよ、としています。

Point! 職場は、明るく窮屈でない環境をなるべく用意する

石綿障害予防規則

石綿の安全な取扱と障害予防についての基準を定めた「石綿障害予防規則」。石綿等が使用されている建築物等の解体・改修の作業の際には、石綿ばく露防止対策が義務付けられています。発注者は事前調査に協力し、施工者に対して作業基準の遵守を妨げる条件を付さないように配慮することが必要です。石綿の詳細と石綿測の法改正については5月のコラムでご紹介します。

まとめ

今回は、オフィスの内装関連法規についてご紹介してきました。最後に5つのポイントをまとめておきます。

Point! 個室をつくるときは、避難経路の距離を考慮する

Point! オフィスのクロス選びでは、不燃材かどうか確認する

Point! 個室をつくるときは、排煙設備を考慮する

Point! 通路幅はムリなく、通路に荷物は置かない

Point! 職場は、明るく窮屈でない環境をなるべく用意する

オフィスの移転やリニューアルをご検討の方は、物件選びやレイアウトの構想段階からオフィス内装の専門家に相談しながら進めると、計画が振り出しに戻るような予期せぬ失敗も防げるかもしれません。

FRSでは、物件探しから内装づくりまで一貫してサービスの提供をしております。お客様の立場に立ち計画の早期段階からお手伝いいたしますので、いつでもご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました!

(著:FRS広報チーム)