現代のオフィスにとって、一般的になりつつあるオフィスカジュアル。男性も女性もスーツ着用が当たり前、という企業は以前よりだいぶ減ってきた印象があります。

服装規定の緩和は、クールビズなど温暖化対策や流行のほか、企業の採用力強化、帰属意識の向上、生産性の向上などのために各企業が戦略的に推進する、「働き方改革」がその定着に拍車をかけました。

その一方で、従業員にとってオフィスカジュアルは、自律的にTPO(時・場所・場合)に応じて服装を判断し、仕事の相手方から信頼感を得られるものを選択するという、従来の画一的なルールに沿うよりも難しさをともなうのも事実。また、所属企業やその取引先の業種、自身や仕事の相手方の職種・役職によっても服装に大きな差異が生じます。

本稿では、用語として浸透しつつあるものの、実際に明確な定義がなく分かりにくい「オフィスカジュアル」について、その考え方やポイントを整理していきます。

服装規定の変遷

かつてのオフィスにおける服装は、スーツや制服が一般的でした。それらの服装は、会社ごとの統一感や規律を象徴し、スーツやネクタイなど身だしなみを統一することで、各企業は組織風土の統一、ブランディング、リスク管理を行なっていました。

しかし、近年では、より柔軟な服装規定が新たな標準となりつつあります。オフィスカジュアルは、単なるルール緩和ではなく、企業が従業員の自律性を信頼し、個人の裁量に委ねることで、より高いパフォーマンスを引き出そうとする意図の表れです。

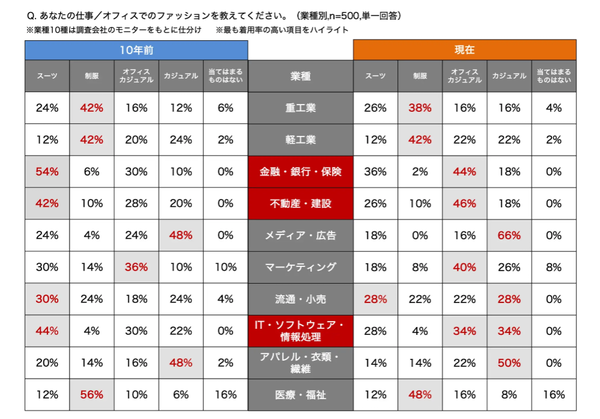

以下の表は、株式会社プラステが、関東在住で10年間同じ業種の企業に勤めている30〜50代の会社員の男女500名を調査した結果を表しています。(プラステ社:ユニクロブランドを展開するファーストリテイリング社のグループ会社)

赤色で表示されている業種のうち、金融・銀行・保険や不動産・建設のオフィスカジュアル導入率が大きく伸びていることが分かります。これらの業種でも、既に過半数の環境においてオフィスカジュアルが導入されていることが分かります。

行政機関の例では、北海道庁が2021年から個別の期間設定を行わずに職員一人ひとりが主体的に判断する「ナチュラル・ビズ・スタイル」へ移行、年間を通して、省エネや節電を強く意識した働きやすい服装で執務を行う取組みを進めています。明確に文書化されているわけではないようですが、軽装のイメージイラストを各所に掲示することで、全体への浸透を図っていると言います。取組みの結果、省エネルギー性については効果が出ているそう(「公務職場における服装の自由化」より)。

働き方改革の影響

一人ひとりの個性を尊重、従業員にとって働きやすい環境を整備し、生産性や創造性を高めようとする働き方改革。行政の旗振りや、労働人口の低下にともなう採用難も手伝い、全産業で取り組む企業が増え続けています。

オフィスカジュアルは、個人が自由に服装を選べることで、快適に過ごし能力を発揮しやすくする施策のひとつとして導入されることも多く、IT企業、スタートアップや外資系企業などはもとより、近年では行政機関、内資金融系企業でも増加しています。

採用市場におけるアドバンテージ

柔軟な服装規定は、採用市場において、特に若年層求職者に対する訴求材料にも。現代採用市場において、柔軟な働き方や自由な企業文化をポジティブに捉える傾向があります。

求人に「オフィスカジュアル」の記載があることは、柔軟で自由な企業風土を訴求するシグナルとなり得るため、採用市場における競争力を高める効果が期待できます。

従業員の経済的メリット

従業員にとって、オフィスカジュアルはいくつかの経済的メリットがあります。まず、仕事とプライベートで同じ服を着回すことができることで、ビジネス用途に限定された衣料品の購入頻度が減ります。

また、ハンガー掛けが求められるスーツの量が減ることは、クローゼット内の省スペースにも貢献します。さらには自宅で洗濯でき、クリーニングやアイロンがけ不要なものが多いのも嬉しいポイントです。

企業が取り入れるオフィスカジュアル ― 考え方と実践例

働き方改革や多様な人材の活躍を意識する企業にとって、オフィスカジュアルは単なる服装の自由化ではなく、職場文化や信頼関係の形成に関わる重要な要素です。本章では、まずオフィスカジュアルを取り入れる際に押さえておきたいポイントを整理し、その後に具体的な導入事例を紹介します。

オフィスカジュアルを取り入れるときの基本ポイント

オフィスカジュアルとは、「フォーマルなスーツほど堅苦しくはないが、Tシャツやジーンズのようにカジュアルすぎない、ビジネスの場に適した服装」を指します。明確な定義はなく、業界や企業文化によって許容される範囲は大きく異なります。

特に職種によって服装の自由度は変わります。営業職は他職種に比べスーツの割合が高く、交渉相手の業界文化や顧客層に応じた服装選択が重要です。営業は「相手との信頼関係の構築」が本質であり、服装もその一部として評価されます。一方、人材サービス業やIT企業、スタートアップ、クリエイティブ業界では、柔軟な服装が企業文化や創造性の表現として受け入れられる傾向があります。

オフィスカジュアルを選ぶ際に最も重視すべきは「清潔感」です。シミやシワのない服装、全体の統一感、TPOに応じた適切な選択を意識することで、関係先に好印象を与えることができます。

では、次に具体的な導入事例を見ていきましょう。

企業が実践するオフィスカジュアル、その背景と工夫

事例1:三井住友建設株式会社 – 若手の声が会社を動かした!

大手建設会社の三井住友建設では、トップの戦略と現場の「こうしたい!」という声が結びついた、理想的な形でオフィスカジュアルが導入されました。

導入のきっかけ:

「ダイバーシティ&インクルージョンの推進」と従業員の「ウェルビーイング向上」という経営目標が背景にあります 。驚くべきは、この施策が20代から30代の若手有志社員たちのディスカッションから生まれ、施策の立案から社内調整まで若手メンバー主導で進められたことです。

どんなルール?:

TPOに応じて社員が自分で服装を選ぶスタイルを基本としています。ただし、建設現場では安全第一で従来通り作業服を着用するなど、事業の特性に合わせた現実的なルールが設けられています 。

ここがスゴイ!:

経営層が若手のアイデアを積極的に取り入れ、実現に至ったこの事例は、風通しの良い企業文化を象徴しています。トップダウンの戦略とボトムアップの実行力が見事に融合した、モデルケースです 。

(参考: 三井住友建設株式会社 Webサイト)

事例2:株式会社クリエイト礼文 – 丁寧なステップで全社を巻き込む!

株式会社クリエイト礼文の事例は、特に中小企業がオフィスカジュアル導入を成功させるための、非常に実践的なロードマップを示してくれています。

導入の目的:

「社員のモチベーション向上」「企業ブランドの体現」「お客様とのコミュニケーション円滑化」という3つの明確な目的を掲げました 。組織構造の変革とも連動させ、服装を会社全体のスピードと柔軟性を高める手段と位置づけています 。

どんなプロセス?:

調査・アンケート: まずは社員の意向を確認し、7割以上が賛成という後押しを得ました 。

↓

プロジェクトチーム発足: 各部署からメンバーを集め、全社的な取り組みとして推進しました 。

↓

試行期間: いきなり全日導入ではなく、まずは金曜日だけを「オフィスカジュアルデー」としてスタートし、従業員が徐々に慣れていく期間を設けました 。

↓

継続的な見直し: 半年ごとにルールを見直す仕組みを作り、制度が形骸化しないように工夫しています 。

導入後の変化:

「その服どこで買ったの?」といった会話が生まれるなど、新しいコミュニケーションが活性化 。また、女性社員が機能性を重視してパンツスタイルを選ぶようになるなど、働きやすさへの意識も高まったそうです 。

(参考: 株式会社クリエイト礼文 Webサイト)

事例3:阿波銀行 ― 対話と多様性を育む「ビジネスカジュアル」導入

阿波銀行では、経営計画「Growing beyond 130th」のもと、多様な人材が活躍できる環境づくりを推進しています。その取り組みの一環として、2025年4月より本部に加え、営業店にもビジネスカジュアルを導入しました。

導入のきっかけ:

背景には、「多様な人材が活躍できる環境づくり」と「対話を重視する組織風土の醸成」という明確な経営方針があります。これまで職員からも勤務時の服装を見直したいという声が多く寄せられており、その意見を受けて全行的に制度化されました。導入は、従業員の満足度向上を通じてお客様へのサービスの質を高めることを目的としています。

どんなルール?:

営業店・本部を問わず、すべての職員が「制服・スーツ・ビジネスカジュアル」から勤務時の服装を選べるスタイルです。業務内容やお客様対応の場面に応じ、TPOを意識した柔軟な服装選択が可能になりました。

ここがスゴイ!:

制服が主流だった地方銀行の中で、現場職員の声を反映しながら全行的にビジネスカジュアルを導入した点が注目されます。多様性と対話を重んじる姿勢が組織文化として根づきつつあり、「働きがい」と「働きやすさ」の両立を意識した取り組みです。

(参考: 阿波銀行 Webサイト)

まとめ

本稿では、オフィスカジュアルについて取り上げてきました。

服装の自由化は、「ビジネスシーンに相応しい服装を、個人の価値観・責任において判断してね」という自律性を促すメッセージが込められてもいます。TPOに合わせて適切に服装を選択する判断力を養っていきたいものです。

企業における人材確保やイノベーション創出の重要性の高まりを受け、ワークプレイスの変革が求められる大きな潮流があります。その施策の一つとしても、オフィスカジュアルは効果を発揮するかもしれません。

企業側はこの潮流をブランディングに、また、従業員側は文脈を読むスキルと自己表現力を訴求する材料として有効活用していけるのではないでしょうか。

なお、企業でオフィスカジュアルを導入する際には、企業の価値観に基づくガイドラインを策定することで、会社内の混乱や社外できそうですの信頼低下を防止できそうです。

・職種によって規定や範囲を設ける

・露出度の高い服装、派手な色使いを避けること

・ジーンズ、サンダルの可否

などを事前に検討してみてください。

今回も、最後までお読みいただきありがとうございました!

(著:FRS広報チーム)