世界でいちばん座っている時間が長いといわれる日本人。シドニー大学などのオーストラリアの研究機関によると、その座位時間は7時間と驚異的な数字が報告されています。

世界20の国と地域における総座位時間(平日)

・日本とサウジアラビア(7時間)

・台湾、ノルウェー、リトアニア、香港、チェコ、スウェーデン(6時間)

・デンマーク、オランダ(5.5時間)

・カナダ、アメリカ、メキシコ、イギリス、フランス、スペイン、ドイツ(5時間)

・ブラジル、イタリア(4.5時間)

・ポルトガル(2.5時間)

日本のように座位時間が長い場合、オフィスチェアの身体に与える影響を無視することはできません。姿勢が悪く長時間身体に負担をかけていると、メンタルヘルスへの悪影響、腰痛や肩こりにも繋がり、生産性の低下リスクも生じるのです。

さらに、長く使い続けることで汚れやシミが目立ち、見た目や衛生面の問題がオフィス全体の印象に影響することもあります。

本稿では、オフィスチェアの見直しについて解説していきます。

1. オフィスチェアがなぜ大切なのか

オフィスチェアの身体への影響

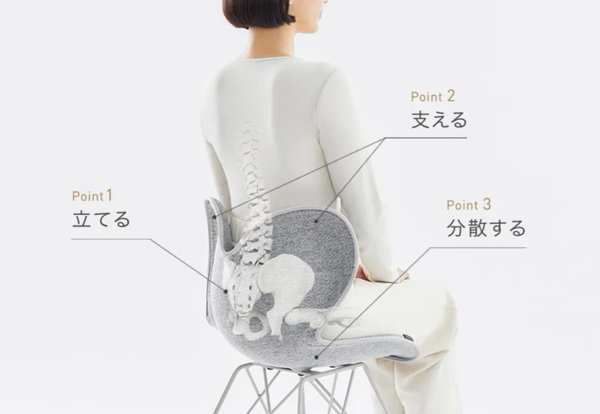

長い座位時間は、心身に対して多くの悪影響を与えることが分かっています。正しい姿勢は背骨がゆるやかなS字を描くS字姿勢(※1)ですが、長く座り続けると背中が丸まりやすく、姿勢の崩れにつながります。

首、肩、腰への負担が増えることで、腰痛や肩こりなど慢性的な痛みや血流の悪化、筋肉の代謝低下による循環器系疾患と糖尿病、肥満や高血圧、高血糖のリスクも。さらには、メンタルヘルスの悪影響が報告されており、うつ病や認知機能の低下との関連も示唆されています。

オフィスチェアにへたりが生じていたり、姿勢矯正のできない背もたれが付いている場合は慢性不調を助長するおそれがあります。さらに軽視されがちなキャスターも、動作不良や破損は思わぬケガや事故の原因にも。

そのため、正しい姿勢をしっかりサポートし、メンテナンスが行き届いたオフィスチェアを使用することは、ワーカーの健康を守るうえで重要なポイントのひとつと言えます。

※1 二足歩行の場合、背骨がS字カーブを描いている方が重力の負担を軽減し、なるべく身体に負担をかけず速やかに行動しやすくするため正しい姿勢はまっすぐではなくS字姿勢(Styleコラムより引用)

従業員エンゲージメントの向上

快適とは言えないオフィスチェアでは、疲労がたまりやすく長時間集中力を保つことは困難。生産性の低下につながります。従業員が多くの時間を過ごすチェアだからこそ、快適性を重視することのメリットは大きく、ワーカーの健康維持に加え、働きやすい環境づくりに対する企業の姿勢は、従業員のエンゲージメント向上にもよい影響を与えるでしょう。

また、一昔前のプロダクト、汚れなどのビジュアルの悪さや低機能は、オフィス全体の印象に少なくない悪影響を与えます。フリーアドレスの導入企業では「自分専用のオフィスチェアではなくなったことで、チェアの汚れが以前よりも気になる」といった声も聞こえてきます。

オフィスチェアを見直しすることは、空間の統一感・快適性を高めることにつながり、働く場としての魅力が向上します。その結果、従業員エンゲージメントを高める効果だけでなく、来客時など社外からの評価の高まりも期待できます。

2. オフィスチェアを見直すべきタイミング

さて、オフィスチェアの見直しはどのようなタイミングがスムーズなのでしょうか。

① ⻑期間使用している場合や、故障したとき

オフィスチェアの機能・性能は近年大きな進化を遂げています。10年以上など、長期間使用しているオフィスチェアは見直してみましょう。また、以下のような症状が確認されたら見直しのサインです。

・座面のクッション性が落ちている

・背もたれが腰をしっかり支えない

・キャスターや昇降レバーがうまく機能しない

・パーツの破損、不具合が頻発する

② レイアウト変更や増床・移転のとき

従業員数の増加、働き方の変化などでオフィスのレイアウトを変更する際は、オフィスチェアを見直す絶好の機会です。チェアに限らず、什器を入れ替える場合には移動や廃棄がともなうため、同時に実施できるのも合理的です。

③ 使用年数が目安に達したとき

オフィス家具メーカーの多くは、「JOIFA標準使用期間(※2)」に準拠した保証期間や交換推奨期間を設定しています。チェアの場合、回転椅子で8年というのが一般的な基準。使用頻度やメンテナンス状況、さらにはフリーアドレスを導入しているか等によっても劣化の度合いは変動しますので、一定の目安として覚えておきましょう。

※2 日本オフィス家具協会が定めたもので、一定の条件下で安全・安心に使用できる期間(重大事故の発生の恐れがない状態)の目安

3. オフィスチェアの見直し 刷新と再生

従業員の健康面、生産性の向上、ブランディング・採用力UPなどあらゆる局面で効果的なオフィスチェアの見直し。ここでは、オフィスのリニューアルに際してオフィスチェアを刷新したお客様の事例と、既存のオフィスチェアを蘇らせるサービスをご紹介します。

オフィスチェア見直しの事例

社員様の生産性やエンゲージメントの向上に注力した、リニューアルサポートの事例をご紹介。ご業種柄、ほとんどの方がデスクワークメインのため、お勧めチェアの試し利用期間を設け、個人で好きなチェアを選び、全面的にオフィスチェアの見直しをしています。

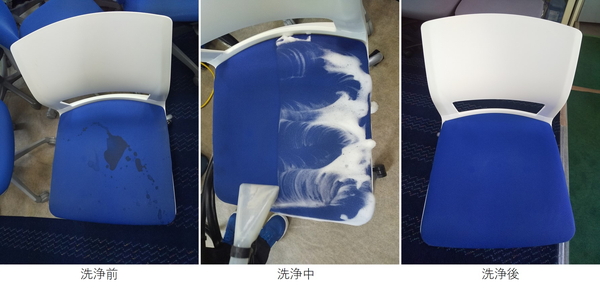

オフィスチェアのクリーニング「チェアブル」

「購入してからまだ何年も経っていないのに、シミがすごいな」

「座り心地も良く気に入っているのに、ずいぶん汚れてしまったな」

こんな声にお答えするのが、私たちのオフィスチェアのクリーニングサービス「チェアブル」。既存のオフィスチェアのシミや汚れを、プロの手によって生地を痛めることなく洗浄し蘇らせる画期的なサービス。買い換えをともなわないため環境にも優しく、オフィス内でクリーニングすることが可能なのでお手軽です。

価格も一脚あたり2,000 円台で実施できるためコスパも抜群。「これで気持ちよく新しい年を迎えられる」と年末に実施いただく企業も多く、サービスリリース以来、大好評のサービスです。

オーナーも重要視する、快適なオフィスチェア

ワークスタイルの変化に応じて多様化する賃貸オフィスのなかで、特に増加傾向にあるセットアップオフィス(内装付きオフィス)。

ビルオーナーが予め内装や一部の家具を検討、用意して貸し出すセットアップオフィスですが、数年前はオフィス内装に一定の意匠性がありつつも、チェアやデスクは無難なものが選ばれることが一般的でした。しかし、近年は市況の変化やオフィス形態の多様化を受け、オーナー側が他のビルとの差別化を図るためチェアやデスクに投資をして付加価値を高めるケースが増えています。特に、長時間利用するチェアはテナントから重視されやすく、オーナー側は「よいチェアを」と考える傾向がみられます。

〈セットアップオフィス事例① 相鉄新横浜ビル〉

人間⼯学に基づきデザインされた⻑時間座っても疲れにくいオフィスチェアを選んでいただきました。

〈セットアップオフィス② 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX GRAND EDITION〉

こちらでは、健康や生産性への配慮から、360°座面が動き姿勢をサポートするオフィスチェアを選んでいただいています。

4. オフィスチェアの見直しかた

刷新を検討する場合

オフィスチェア選びに失敗しないために、試座は欠かせません。

また、身体の負担は時間が経過してから体感することも多いので、試座は時間をかけてじっくりと行ないましょう。一定期間座ってみて、快適性を確認するのが大切です。私たちは、オフィスチェアの貸し出しサポートサービスも行なっていますので、ご遠慮なくお声掛けください。

また、職種によっても選ばれるオフィスチェアは違ってきます。内勤で座位時間が特に長い職種では健康面に配慮したプロダクトが理想。また、営業職など外出の多い職種には、動かしやすい軽量なものを選ぶなど。使用者の傾向と、プロダクトの特徴をうまくマッチングさせることが成功の鍵になります。

昨今のプロダクトは、肘掛の有無、ロッキング機能、座面奥行き調整、ランバーサポート、素材・クッション性など、オプションも多様で選択肢が無限大。多機能であるほどコスト増になる傾向です。必要な機能を検討し、予算と照らし合わせながら選定していきましょう。

クリーニングを検討する場合は

既存のオフィスチェアを活かしたい場合は、クリーニングが有効です。私たちのチェアクリーニングサービス「チェアブル」は、

・シミなどの汚れや汗を除去し、清潔で快適な環境を維持できる

・定期的なメンテナンスで寿命を延ばせる

このような場合に導入いただいています。特に、フリーアドレスのチェア、来客用チェアやフリースペースでは、不特定多数が利用しやすいため衛生面が特に気になるもの。クリーニングによって気持ちよく使用することができます。

また、従来のオフィスチェアの洗浄方法は高圧洗浄によるものが一般的でしたが、生地が傷みやすい、乾燥に時間がかかるなどの問題点も指摘されていました。チェアブルのクリーニングは、ドライフォームクリーニング(DFC工法)を採用しているため、それらの問題点を軽やかに解消しています。

さらに、当社の行なうサービスでは、仕上げに抗菌コーティングを実施していますので、これから感染症の気になる季節に心強いサービス設計になっています。

詳しくは、専用の問い合わせフォーム、またはお電話にてお問い合わせください。

5. プロダクト紹介 進化するオフィスチェア

最新のオフィスチェアは、従来の快適性、姿勢や身体の動きを科学した設計、さらには意匠性に優れたプロダクトが市場に投入されています。ここでは、機能性にすぐれたユニークなチェアを3つご紹介します。

・スタイル健康チェア(MTG)

座位時間を利用し、矯正して正しい姿勢を実現するという発想のチェア。正しい「S 字姿勢」が維持できるようサポートしてくれるプロダクトです。福利厚生の一環として、パブリックスペースなどにいくつか配置するのもオススメです。

・バーテブラ03(イトーキ)

機能性と快適性を備えながら、フレームや背座シートのカラー、素材まで選択できるチェア。バリエーション豊富なので、さまざまなオフィス空間にマッチする機能性と省スペース性に優れたチェアです。

・ing(コクヨ)

座る人の体の微細な動きに合わせ、座面が360°自由に動く「ing」。バランスボールのような感覚で体の自然な動きに追随し、座り過ぎによる身体の固まりを防ぎ、自然なS 字姿勢を維持できます。⻑時間デスクワークする職種には特にオススメしたい逸品です。

他にも、各家具メーカーから機能性に優れた多種多様なチェアが発売されています。オフィスチェアの見直しの際は、実際に試してみながら自社にあったものを検討してみてはいかがでしょうか。

6. まとめ

オフィスチェアは、日々の快適なオフィスライフを支える最重要プロダクトのひとつ。適度に見直すことで、従業員の健康だけでなくエンゲージメント向上にも大きく貢献します。

FRSでは、お客様の環境、働き方などに合わせてオススメのチェアのご提案しております。最適なプロダクトを選定するためには、実際に着座して一定期間過ごしてみるのがいちばん。各メーカーのプロダクトをお貸し出しし、お客様の環境で試座していただくサービスも行なっておりますので、ご遠慮なくご活用ください。

また、お手軽にご利用いただけるチェアのクリーニングサービス「チェアブル」も、未体験のかたにはぜひ一度お試しください。例年、年末大掃除の時期にご用命が急増しますので、お早めに。

さいごまで読んでいただき有難うございました。

(FRS広報チーム)